5.鯷壑の東

ー東鯷人とは何者かー

中国正史の東鯷人

中国の後漢の時代、一世紀末に成立した漢書には東鯷人と言う民族が記述されています。

漢書地理志呉地:

會稽海外有東鯷人、分為二十餘國、以歲時來獻見云。

(拙訳)會稽の大海の向こうに東鯷人があり、二十餘の国に分かれていて、季節ごとにやって来てまみえ献上を行ったと言う。

漢書は班固によって著された、前漢から新の時代について書かれた史書で、この記述はその時代の地理について書かれた地理志の、呉地の条に書かれています。 ここに現れる東鯷人とは何者でしょうか。 この後の正史に於ける東鯷人に関する記述は後漢書のみで、その内容は漢書の上記記述と三国志呉書吳主傳黄竜二年春正月にみえる、亶洲の記述をそのままつなげたものです。

後漢書東夷伝東鯷人:

會稽海外有東鯷人、分為二十餘國。

又有夷洲及澶洲。

傳言秦始皇遣方士徐福將童男女數千人入海,求蓬萊神仙不得,徐福畏誅不敢還,遂止此洲,世世相承,有數萬家。

人民時至會稽市。會稽東冶縣人有入海行遭風,流移至澶洲者。所在絕遠,不可往來。

(拙訳)會稽の大海の向こうに東鯷人があり、二十餘の国に分かれている。

また夷洲と澶洲がある。伝えられるところによれば、秦の始皇帝が方士の徐福を遣わし、童男女数千人をひきいて海を渡り、蓬萊神仙を求めさせたが得ることが出来なかった。徐福は罰せられるのを恐れてあえて帰らず、遂にこの洲に留まった。幾世代続いて数萬家有り、人びとは時に會稽の市場にやって来る。會稽東冶縣人で海を行く時に嵐に遭い、漂流して澶洲に至る者がある。所在は遥かに遠く、行き来する事はできない。

すなはち東鯷人についての正史の記録は、独立な記述としてはその後の歴史記録には現れないのです。 その漢書の記録も、地理志のみで帝紀にも列伝にも全く記載がありません。

五世紀の後漢書東夷伝では、東鯷人に付いては倭人に引き続くように書かれていて、倭人の別名ないし亜種であるかのような扱いです。 後漢書が書かれた劉宋の時代、倭の朝貢使は東方海上からやって来たのですから、漢書地理志の會稽海外にいる東鯷人は倭人と関りがあるように考えるのも、無理はないかもしれません。 またここに三国志呉書の亶洲の記事が引かれているのは、三国志魏書では倭人は會稽東冶の東となってたからでしょう。

本稿では、東鯷人に付いての漢籍の記述を徹底的に追いかけ、その正体に迫りたいと思います。

鯷壑の東

まず會稽海外有東鯷人という漢書の記述が、昔の中国人にとってどのように受け止められていたのか、その後の正史以外の記事を見ていきたいと思います。

唐の時代に成立した翰苑とその註には下記のようにあります。

翰苑三韓条:

境連鯷壑、地接鼇波。魏略曰:韓在帶方南。東西以海爲限、地方四千里。(中略)鯷壑、東鯷人居、海中州、鼇波、俱海中有也

注意:中は原文也

(拙訳)境は鯷壑に連なり、地は鼇波に接する。魏略は言う。韓は帯方の南にあり。東西は海によって限られ、その地は四千里四方。(中略)鯷壑は東鯷人の住む所、海中の洲。鼇波は倶に海中にある。

上記の鯷壑は東鯷人の住む所に関連する記述が、隋代の類書である北堂書鈔にあります。

北堂書鈔の鯷壑の項:

漢書云會稽海外有東鯷壑分為二十餘國以歲時來獻

(拙訳)漢書に言う。會稽海外に東鯷壑があり、二十餘の国に分かれていて、季節ごとにやって来てまみえ献上を行った。

これは前掲漢書地理志とは文面に違いがあり、東鯷人が東鯷壑になっています。 つまり東鯷壑と言う場所が有って、二十餘の国に別れていると言う事になっているのです。 これが翰苑三韓条の註に見える、鯷壑は東鯷人の住む所、海中の洲という記述に繋がると思われます。

壑とは溝の意味で、大壑、巨壑は大海の意味です。 史記に見える徐巿の記事から分かるように、中国の東方海上に神仙の世界があるとの観念があり、想像ですがその間に横たわる溝と言う程の意味ではないでしょうか。

また鯷について調べると、前漢時代の戦国策に呉人の風習として下記のような記載が見えます。

戦国策、趙策、趙二、武靈王平晝間居:

黑齒雕題,鯷冠秫縫,大吳之國也

(拙訳)大吳の国では、鉄漿と入れ墨をし、鯷皮を用いた冠をかぶり、粗い縫い目の服を着る。

鯷を現代の辞書で調べると、片口鰯の意味が出てきますが、清の時代の康熙字典にはそのような意味は載っておらず、古代以来ナマズの意味となります。 呉は揚子江の河口域にあり、周辺は河川や湖などの淡水魚を産する場所が多く、鯷すなはちナマズは呉を象徴するものであったと思われます。 梁時代の沈約の詩では、呉の東の海を鯷海と呼んでいます。 したがって鯷壑とは呉の東の大海、東シナ海を意味すると思われます。

後漢書郡国志によれば楽浪郡は洛陽の東北五千里、三国志によればその南の韓は四千里四方とありますから、韓の南部は概ね洛陽の東に当たると考えられていたと思います。 そうすると會稽は洛陽の東ですから、韓の南部は凡そ會稽すなはち呉の東となり、まさに鯷壑の東に当たります。 翰苑三韓条の境は鯷壑に連なりとは、まさにそのような地理観をあらわしているのでしょう。 また地は鼇波に接するの鼇とは康熙字典には下記のようにあります。

玉篇傳曰:

有神靈之鼇,背負蓬萊之山,在海中

(拙訳)神靈の鼇が有り、蓬萊の山を背負って海の中に在る。

従ってその意味は、三韓の地は蓬萊の山のある海に接するということでしょう。 前節の後漢書の記述では、東鯷は徐福伝説とも絡められていますから、ここに蓬萊の山が出てくるのもその影響と思われます。

東鯷人に関する後漢書以降の情報は、漢書地理志呉地の条を基に様々に想像しているように見え、鯷字のみが東鯷人の手がかりである様に思えます。 しかし東鯷は、會稽すなはち漢書の呉地、鯷冠を被る呉人の東方海外にいる東夷を、一語で著した表記と言ってもいいのです。 従って鯷字から、東鯷人に関する情報を得ることはできないでしょう。

唐代の類書の記述を見ると、會稽海外という表現が古の中国人にもたらしたイメージは、茫漠とした大海の向こうにいると言うことであり、それは東シナ海の向こうからやってきた人々と捉えられていたと考えて良いと思われます。 このことは東鯷人を理解するうえで、重要なポイントとなります。

東鯷人と東夷王

前節までは漢書地理志呉地の条の東鯷人に関して、後に成立したそれに関連する史料を見てきました。 実はそれ以前に東鯷人の正体に迫る、重要な史料があります。 揚雄の法言という論語を模した書です。

揚雄法言:

黃支之南,大夏之西,東鞮、北女,來貢其珍。

(拙訳)南は黃支、西は大夏、東鞮と、北女がやってきてその宝物を貢いだ。

法言の成立年代は、清の汪榮寶の法言義疏によれば、天鳳改元(西暦14年)以降とされています。 しかし揚雄の没年が天鳳五年(西暦18年)ですから、少なくとも一世紀終わりごろとされる漢書の完成のはるか以前となります。 黄支國の文献的な初出は、今確認出来る限りこの法言ということになります。 ここには漢書地理志成立以前の、漢の地理観が現れているとみてよいでしょう。

黄支は前漢時代に最も南からやって来た民族ととらえられているのでしょう。 大夏は前漢武帝のとき張騫がたどり着いた西の極です。 東鞮北女は、漢代の東と北の極からの朝貢をあらわしているとみられます。 宋本揚子法言には、晋の李軌、唐の柳宗元、宋の宋咸、呉祕、司馬光の注が入っていますが、宋の呉祕註では東鞮北女は未詳として、北鞮東女の誤としています。 呼韓邪単于よりのちの単于号には、その義理の息子の復株累若鞮単于以後若鞮が付きます。 王莽伝によれば若鞮は匈奴語の孝をあらわすとされ、平帝が孝平皇帝とされるように、漢の皇帝の名に孝が付くことに習ったとされます。 実際法言の中でも孝について述べた孝至篇に見えることからも、関連は深いものと思います。 そして東女は後漢書東夷伝東沃沮条に見える、東方の女國であるとするのです。 しかし黄支、大夏、匈奴は実際に前漢時代に関りをもった民族であるのに対し、東方の女國は全くの伝説であり、バランスが取れません。 そもそも女國は三国志東夷伝東沃沮条に見える、王頎の高句麗王追討の際に採取された、三世紀の伝説をもとにしたものであり、時代性も合いません。 同じく宋の司馬光によれば、鞮は鯷と同音として、東鞮は東夷の民族としていますが、北女については女國とのみ指摘しています。 民国の汪栄宝の法言義疏によれば、東鞮は東鯷であるとしたうえで、北女については清の玉縉の北匈奴をあてる説を紹介しています。 北匈奴が北奴に略され、奴が女に誤られたというものです。 しかし北匈奴は後漢代に分裂したものであって、やはり時代が合いません。 汪栄宝自身は後文の北夷の誤写の可能性を指摘していますが、いずれも誤字を前提としたものでどうも釈然としません。

こんな風に民族名を並べれば、民族名と考えるのは当然ですが、私は北女は詩的な暗喩であると思います。 その際に揚雄の脳裏にあったのは、元始二年(西暦2年)と思しき時期、匈奴からやってきた王昭君の長女、須卜居次ではなかったかと思うのです。 王莽は匈奴の囊知牙斯に黃金幣帛を与え、中国の風習にならって名前を知に改めるとの上書を書かせるのですが、その時に須卜居次を漢に遣わさせて入侍させます。 王昭君は元帝の時代(紀元前38年から紀元前33年)に、匈奴の恭順を受けて呼韓邪単于に嫁いだ女性で、呼韓邪単于の死後そのしきたりによって義理の息子の復株累若鞮単于に嫁ぐことになったとき、それを嫌って漢への帰郷を願ったとされます。 後漢書によれば、時の成帝(紀元前33年から紀元前7年)は胡俗に従えとして、帰国を許さなかったとしています。 王昭君が伝説的になるのは後世のことであるとしても、宮廷の女性たち特に元帝の皇后であった王政君(孝元太皇太后)=元后にとって特別な思いを抱かせる女性であったと考えます。 これはいわばその思いをはらして見せることであり、平帝摂政となった元后に対する政治的パフォーマンスであると思われます。 囊知牙斯の上書の話は、王莽の権力簒奪の権謀術策と帝位についてからの悪政に焦点を当てた、王莽伝にのみありますが、王昭君の娘の話は匈奴伝にもあり、元后を前例のないことで喜ばせようとしたとあります。 前漢王朝にとっては、須卜居次の元后への入侍の方が大きな出来事だったのでしょう。

王昭君の娘が帰ってくるとなれば、それなりのセレモニーもあったでしょうし、揚雄は建平四年(紀元前3年)には匈奴政策に関する上書を書いていますから、当事者に近い立場で立ち会ったでしょう。 このような多くの人の印象に残るような出来事を下敷きに、民族名を並べたうえで北女と書けば、同時代を生きた人々にはその光景が浮かび、匈奴をさしていることが分かるのです。 このような詩的な比喩表現の難点は、そのような時代背景を知らない人間には伝わらないことで、しばしば詩が難解になる原因となります。 後世の人々が単に民族名と受け取って、混乱するのも無理ない話です。

この法言の一節はその成立時期からしても、王莽政権での出来事を背景とした点で、王莽伝元始五年(西暦5年)の記録に深く関係していると言えるでしょう。

漢書王莽伝元始五年:

莽既致太平,北化匈奴,東致海外,南懷黃支,唯西方未有加。乃遣中郎將平憲等多持金幣誘塞外羌,使獻地,願內屬。

(拙訳)王莽はすでに太平をもたらした。北は匈奴を教化し、東は海外から招き、南は黄支をてなづけた。けれど西方はそこにまだ加わっていなかった。中郎將の平憲らに多くの金幣をもたせ、塞外の羌族を誘い、土地を献上し内属を願わせた。

王莽は四方の民族を呼び寄せて、自らの権力につなげようとしました。 東鞮は東方の民族の呼び寄せに関連するでしょうが、北女が須卜居次であるとすると、それと対になる東鞮は特定の人物をあらわすと考えられます。 先に述べたように王昭君の嫁いだ呼韓邪単于よりのちの単于号には、若鞮が付きます。 すなはち呼韓邪単于の義理の息子であり、須卜居次の父も復株累若鞮単于です。 名前を漢風に改め須卜居次を遣わした囊知牙斯の単于号もまた、烏珠留若鞮単于です。 東鞮は匈奴単于号の若鞮との対比による詩的な表現で、匈奴の単于に対する東の王くらいの意味であると思われます。

北の匈奴、南の黄支の呼び寄せは実現しました。 西の大夏は実現していませんが、文面からあきらめて羌族の内属で埋め合わせた様子が分かります。 東方海上から呼び寄せた民族の場合は、他の民族を代わりにしたとの記録はありませんから、おそらく成功したのでしょう。

漢書王莽伝元始五年:

越裳氏重譯獻白雉,黃支自三萬里貢生犀,東夷王度大海奉國珍,匈奴單于順製作,去二名,今西域良願等復舉地為臣妾

(拙訳)越裳氏は通訳をかさねて白雉を献上した。黄支が三萬里の彼方から生きた犀を献じた。東夷の王が大海を渡って珍宝を奉じた。匈奴の単于が制度に従い二字名をすてた。そして今や西域の良願らもまた土地を献上して臣下となることを願い出た。

ここでは東夷王が呼び寄せられ、大海を渡ってやって来たことになっています。 東鞮とは東夷王そのものであろうと思われます。 東致海外と東夷王度大海奉國珍に含まれる、海外と度大海は、漢書地理志呉地の東鯷人の會稽海外と合致します。 また東鞮の鞮字は、鯷とは隋唐代の音価では頭子音の清濁は違いますが、声符が是で一致していることから、ほぼ通音とみなせます。 東鯷は東鞮の異なる表音的表記とみてよいでしょう。 漢書王莽伝の東夷王は法言の東鞮であり、漢書地理志呉地の東鯷人は東夷王が率いてきた民族と言うことになります。 法言は東鯷人に関連する記事の、文献上の初出とみてよいでしょう。

東鯷人は東シナ海を渡ったか

東鯷人は本当に東シナ海を渡って會稽にやってきたのでしょうか。 漢籍を調べても、東シナ海を渡ってきたという民族は東鯷人が初見です。 そしてその後についても、確実なのは元始五年の七百年も後の、遣唐使の南島路朝貢しかありません。 私見では五世紀後半には、百済と倭が高句麗や北魏の妨害を避けて、東シナ海から南朝に朝貢したと考えていますが、それでも四百年後になります。 元始五年に最も近い記録として、三国志呉書黄竜二年(西暦230年)の記事に見える、會稽東冶にやってくる人々の記録があります。

三国志呉書吳主傳黄竜二年春正月:

遣將軍衞溫、諸葛直將甲士萬人浮海求夷洲及亶洲。

亶洲在海中,長老傳言秦始皇帝遣方士徐福將童男童女數千人入海,求蓬萊神山及仙藥,止此洲不還。

世相承有數萬家,其上人民,時有至會稽貨布,會稽東縣人海行,亦有遭風流移至亶洲者。

所在絕遠,卒不可得至,但得夷洲數千人還。

(拙訳)將軍衞溫、諸葛直に甲士萬人をひきいて海に浮ばせ、夷洲と亶洲に遣わした。

亶洲は海中に在り、長老は「秦の始皇帝、方士の徐福を遣はして、童男童女数千人をひきいて海に入り、蓬萊の神山及び仙薬を求めさせたが、此の洲に止まって還らず、何世代かを経て数万家となった。

その人々は時に會稽に来て貨布することがある。

會稽東県の人が、海行して嵐に会い、漂流して亶洲に至る者が有る。」と伝へて言う。

その場所ははるかに遠く、卒は至ることができず、ただ夷洲の数千人を得て還っただけだった。

會稽東縣の海の向こうに、亶洲という伝説的な地があるという話です。 注目すべきは遥かに遠く、そこの人々は時に會稽にやってきて商売することがあるが、中国人は嵐にあって漂流した時しか行きつけないということ。 將軍衞溫と諸葛直は亶洲に至らず、孫権の怒りに触れて処刑されてしまいます。 中国人が亶洲に行きつけないのは、船の問題でないことは、嵐にあって漂流したときには到達できることでわかります。 呉は遼東の公孫氏と交流があり、長期間外洋を航海できる船はあったのです。 にもかかわらず行きつけないのは、航法の問題であると思われます。 この時代には陸地を目当てに船を進める沿岸航法が主で、東シナ海の様な開けた海を渡ることは一般的ではなかったのです。 亶洲の人が時にやってくるというのは、東シナ海の向こう側の人々は、そのような特殊な航海法を知っていたということですが、たまにしかやって来ないと言うのが実態だったのでしょう。 もしも常時見かけるようなら、衞溫らも水先案内人に立てることができ、亶洲に行きつくこともできたでしょう。

参考になるのが隋書流求伝の朱寛や陳稜で、それぞれ海師何蠻と崐崘人と言う、明らかに異民族を水先案内に立てています。 陸地の見えない大海を渡る航法は、紀元前800年頃オセアニア周辺で実用されたことがわかっていて、東南アジアや西南諸島などにも伝わっていたのでしょう。 しかし亶洲の人々は、やってくるという長老の話す伝承しかなく、全くあてにできなかったのでしょう。 西南諸島には、五銖銭が出ていますから、前漢時代から大陸に渡って来た人々はいたのでしょうが、とても季節ごとにやって来るという状況ではなかったということです。 これはこの時代の西南諸島の考古学的状況が、沖縄までは日本本土との関りが深く、先島諸島は孤立性の高い文化であったことと合致します。

東鯷人を台湾に比定する説もありますが、大陸から遠望できる台湾では、海外のイメージに合いませんし、三世紀の沈瑩臨海水土志の、台湾に相当すると思われる夷洲の記述を見ても、国々があってやってくる状況には見えません。 漢書地理志呉地の東鯷人は、実際に季節ごとに會稽にやってきたわけではないでしょう。

前節でみたように、東鯷人は東方から王莽の呼び寄せた、東夷王が率いてきた人々であることは間違いないと思われます。 しかし中国人が東シナ海を渡れなかった以上、東致海外として、使者を立ててその民族を呼び寄せるのは無理なことです。 東夷王は東から大海を渡ってやって来た訳ではなかったのです。 けれども王莽は東の海外、すなはち遥か東シナ海の向こうにいる人々を率いて、大海を渡ってきたと記録させたのでしょう。

これは王莽の儒教的世界観に基づく、政治目的の虚偽ですが、王莽には前科があるようです。 王莽は四方の民族に先立って、越裳氏を呼んでいますが、この招致には疑問が残ります。 越裳氏は周の成王の時代(紀元前十一世紀)にやってきて以来消息がありません。 王莽の時代に突然現れるのは不自然すぎます。

漢書王莽伝:

始,風益州令塞外蠻夷獻白雉, 元始元年正月,莽白太后下詔,以白雉薦宗廟。

(拙訳)始めに益州に対してうわさを流し、塞外の異民族に白い雉を献上させた。

元始元年正月に、王莽は元后に「白い雉を宗廟に薦るように」と詔を出すよう申しあげた。

これを見る限り、やってきたのは越裳氏などではなかった可能性が高いようです。 王莽は政治的目的で、それを伝説の越裳氏と見立てたのでしょう。

東夷王は何者で、どこからやってきたのでしょうか。 呼び寄せるためには既に知っている人々で、連絡可能でなければならないのです。

漢書地理志の検証

漢書地理志呉地の条の東鯷人記事を解明するには、結局漢書地理志の記述がどのようにして成立したかを調べるよりありません。 東鯷人の現れるのは、呉地の条と呼ばれる部分です。 薄井俊二氏は中国古代の地理思想の思想史的研究において、漢書地理志が三部に分かれるとされました。 呉地の条はその第三部に属します。 第三部の冒頭にはそれがどのような史料に基づいて書かれたかが、説明されています。

それによれば前漢成帝の時代(紀元前33年から紀元前7年)に、劉向の分野説に基づいて各地の儒教的な価値観に基づく評価についてまとめたものがもとになっているとします。 劉向の分野説は分野説の一つで、漢の領域を十三の分野に分けて、天空を二十八の星座によりに不等分割した、二十八宿に対応させたものです。

| 方位 | 二十八宿 | 分野 | 参考:淮南子天文訓 | 参考:晋書天文 |

|---|---|---|---|---|

| 東方 | 角宿 | 韓地 | 鄭 | 鄭:兗州 |

| 亢宿 | ||||

| 氐宿 | 宋 | |||

| 房宿 | 宋地 | 宋:豫州 | ||

| 心宿 | ||||

| 尾宿 | 燕地 | 燕 | 燕:幽州 | |

| 箕宿 | ||||

| 北方 | 斗宿 | 吳地 | 越 | 吳・越:揚州 |

| 牛宿 | 粵地 | |||

| 女宿 | 吳 | |||

| 虚宿 | 齊地 | 齊 | 齊:青州 | |

| 危宿 | ||||

| 室宿 | 衛地 | 衛 | 衞:并州 | |

| 壁宿 | ||||

| 西方 | 奎宿 | 魯地 | 魯 | 魯:徐州 |

| 婁宿 | ||||

| 胃宿 | 該当なし | 魏 | ||

| 昴宿 | 趙地 | 趙:冀州 | ||

| 畢宿 | ||||

| 觜宿 | 魏地 | 趙 | 魏:益州 | |

| 参宿 | ||||

| 南方 | 井宿 | 秦地 | 秦 | 秦:雍州 |

| 鬼宿 | ||||

| 柳宿 | 周地 | 周 | 周:三輔 | |

| 星宿 | ||||

| 張宿 | ||||

| 翼宿 | 楚地 | 楚 | 楚:荊州 | |

| 軫宿 |

この対応はその地の歴史的事件と、その時の関連する天体現象の星座上の位置などから求められたもので、星座の持つ方位と直接結びつくものではありません。 この第三部について薄井氏は次のように述べておられます。

この第三の部分で注意すべきことは、史実を述べるというこれまでの姿勢をやや離れ、観念的に作られた地理説であること、また班固がこの部分の序文で孝経の「移嵐易俗、莫善於楽」を引き、これに対して「聖王上に在りて人倫を統理し、必ず其白本を移して、其の末を易う。此れ天下を混同して中和に一にし、然る後主教成る」と述べて、ここでいう風俗を礼教によって教化する対象ととらえていることである。 つまりこの部分は、前漢世界を舞台としながらも、礼教的秩序を前提とした地理説を構想しているわけで、いわば世界把握の一つのモデルを提示したものとなっているのである。

漢書地理志では著者の班固が、劉向の分野説では不十分な部分を独自に著述したとしています。 そのうち秦地・周地・韓地・燕地については、天を十二等分した十二次に基づく別の分野説が添えられています。 十二次と二十八宿はどちらも天を分割したものですから、その間に関係が成立します。 十二次のそれぞれが、二十八宿のどこからどこまでに該当するかは、同じ漢書の律暦志下歲術に記載がありますが、地理志のものはことごとくそれとは異なります。 班固は二十八宿に十二次による解説を添えるふりをして、十二次の本来の領域を大きく変えて、独自の分野説を提唱しているのです。

| 分野 | 地理志二十八宿 | 地理志十二次 | 地理志での範囲 | 律暦志での範囲 |

|---|---|---|---|---|

| 秦地 | 井、鬼 | 鶉首 | 井十度から柳三度 | 井十六度から柳八度 |

| 周地 | 柳、星、張 | 鶉火 | 柳三度から張十二度 | 柳九度から張十七度 |

| 韓地 | 角、亢、氐 | 壽星 | 井六度から亢六度 | 軫十二度から氐四度 |

| 燕地 | 尾、箕 | 析木 | 危四度から斗六度 | 尾十度から斗十一度 |

ここに書かれている度とは全天経度の365分の一(一年に対する一日)で、例えば井十度とは井宿の距星(星座の基準の星)から、十日分を測った位置に相当します。 これをみると、秦地と周地は境界が異なるものの、おおむね一致しています。 しかし韓地については非常に範囲が広く、もとの二十八宿分野では、秦地、周地、楚地、韓地にわたります。 この事情を地理志の韓地の記述と見比べてみると、この地の歴史として秦、周、楚との関わりが書かれていることに気づきます。 すなはち班固はこの地の歴史をみて、秦、周、楚との関りが深いことから、劉向の分野説を大きく変更しているように見えるのです。

分野の違いは燕地についてはさらに顕著で、韓地の場合には領域が大きく広がっただけで元の韓地も含んでいますが、燕地の場合はまったく重なりません。 これはさすがに何か特別な事情があると考えられます。

漢書地理志では倭人を燕地の条に書いているのですが、これは倭を燕に属するとした、山海経以来の伝統的世界観の継承になっています。 燕地は二十八宿の尾宿と箕宿に対応しますが、さらに倭人の記述に引き続いて、その地が折木の次にあたるとして、尾宿と箕宿に全く重ならない位置を示し、燕の分野であると言っています。

漢書地理志燕地の末尾:

夫、樂浪海中有倭人、分為百餘國、以歲時來獻見云。自危四度至斗六度、謂之析木之次、燕之分也。

(拙訳)それ、樂浪の海の中に倭人があり、 百餘の国に分かれていて、季節ごとにやって来てまみえ献上を行ったと言うではないか。危の四度から斗の六度までは、これを「析木」の「次」と言い、燕の分になる。

このような分野の指定は、本来の燕地に相当する幽州に対する指定とは矛盾するため、おそらく直前の倭人に対するものと思われます。 班固が折木の次として指定した範囲には、齊地、粵地、呉地が入ります。 すなはちこの最後の文が倭人を指すとすると、その分野は齊地、粵地、呉地に重なり、倭人は歴史的に齊地や粵地や呉地と深いかかわりがあったと言っていることになるのです。 樂浪海中という表現は、楽浪からあまり遠くないことを思わせ、倭人に対する元の指定の燕地と矛盾がありませんから、倭人に対する記述自体は班固による修正を受けていないと考えられます。 そもそも倭人の記事は、燕地の民族性が従順であり、道が行われないのを悲しんだ孔子が、筏を浮かべて九夷の地に行きたいとした文章に続くものであり、倭人は礼儀正しく四季折々に貢物を持って挨拶にくると言っているので、もとの分野説の地域の風俗の説明と不可分の内容なのです。 班固は劉向の分野説をもとにした史料を引いたうえで、その歴史的出来事をもとに、分野のみを修正したのだと思われます。 班固はなぜ倭人が齊地や粵地や呉地と関係していると考えたのでしょうか。

ここで思い起こされるのが三国志呉書吳主傳黄竜二年春正月の記事です。 そこでは明示的に倭人であるとはしていないものの、倭人を想定していたと思われる亶洲が、徐福伝説と結びついています。 漢書の成立時期は黄竜二年より百数十年も昔ですが、徐福伝説自体はすでに史記淮南衡山列傳その原型が記載されており、前漢武帝の時代(紀元前141年から紀元前87年)には成立していたわけですから、班固の時代に倭人と結びついていた可能性は十分にあります。 徐福伝説のもとになった徐巿は史記によれば齊の人となっているのです。 倭人が齊と結びつけられたのはこれが原因ではないかと思われます。

また金印考 (1) ー儋耳朱崖と極南界の倭奴國ーで述べたように、班固と同時代の倭奴國の朝貢は、儋耳朱崖という粵地と結び付けて理解されたのです。 それでは呉地との関連はどこから出てきたのでしょうか。

東鯷人と倭人

前節でみたように、班固は倭人が呉地に関連すると考えていたようです。 そこで呉地の条の東鯷人と燕地の条の倭人を見比べると、楽浪と會稽、海中と海外、百と二十というきれいな対比表現をとっていて、両者に関連があると考えられます。

東鯷は初出の法言では東鞮となっています。 すでに述べたようにこれは匈奴の単于号との対比で、単に東の王というほどの意味である可能性があります。 実際鞮字は、前漢時代には固有名詞に多く用いられています。 鞮の用例として、匈奴の単于を輩出した攣鞮氏があり、歴代の匈奴の最高位単于の内にも、且鞮侯のようにこの字を名前に持つものが多くいます。 若鞮、卑鞮侯、比鞮のような匈奴語が知られており、鞮は匈奴語の要素をあらわすと考えられます。 匈奴以外にも、周禮において四囲の民族の音楽を管理したという鞮鞻という官や、銅鞮懸、鞮汗山のような地名から、勃鞮のような人名もあります。 一方鯷は用例自体が少なく、固有名詞としては東鯷ぐらいしか見当たりません。 つまり固有名詞の音をあらわすのであれば、使い慣れた鞮字を用いると思われます。 さらに興味深い名が禮記王制に見えます。

禮記王制:

五方之民,言語不通,嗜欲不同。達其志,通其欲:東方曰寄,南方曰象,西方曰狄鞮,北方曰譯。

(拙訳)五方の民は言葉が通じず、欲しがるものも同じではない。その意志を伝え、欲するところを通すことを、東方では寄といい、南方では象といい、西方では狄鞮といい、北方では訳という。

狄鞮は西方の通訳者を意味し、東鞮はそれに対して東方の仲介者の意味づけがあった可能性もあります。 これらをみると東鞮が本来の表記であったことは間違いないと思われます。

倭人の記事が、燕地の風俗に関する記事と深い関係を持ち、発語の夫で結ばれているのに対し、東鯷人の記事は直接の関りを持ちません。 その他の分野に異民族の名前が出てくる場合も、その地が開かれた歴史や、民族性などの記事との関りの中で記述されているのを見ても、大変異質です。 先に書いたように漢書地理志の十三の分野に関する記述の原史料は、前漢成帝の時代(紀元前33年から紀元前7年)に出来たものです。 しかし粵地の条に、黄支についての王莽政権下の平帝の時代(紀元前1年から西暦6年)の記録が見えるように、班固はそこに記事を追加しています。 東鯷人の記事も同様に、王莽政権下での東夷王の朝見の記録をもとに追加したのでしょう。 その民族は王莽の東致海外によって、中国の東方海上から呼び寄せられ、大海を渡ってきた民族だったわけです。 それは三国志呉書吳主傳黄竜二年春正月の記事に見るように、時に東シナ海を渡って會稽にやってくる人々がもとになった、本来は想像上の人々だったのでしょう。 渡邉義浩氏の『はじめて学ぶ中国思想 思想家たちとの対話』によると、法言の著者揚雄と王莽は、一時は成帝のもと同僚だったようです。 実際にやってきた東夷王を、揚雄は東鞮と呼んだのでしょう。 渡邉義浩氏によると、揚雄は班固の祖父とも交流があったとされます。 班固は揚雄が東夷王を東鞮と記していたのを知っていたため、それを民族名に利用しようとしたと考えます。 東鞮に率られてきた人々を會稽海外にありとし、漢書地理志において呉地の条に関係づけるため、第二節でみたように鯷皮を用いた冠をかぶるという、呉地の習俗に絡めた用字で東鯷人と名づけたのでしょう。

倭奴國考ーなぜ金印は奴國に与えられたかーで述べたように、平帝時代の東夷王は、後の倭奴國の朝貢との関係を考えれば、奴國王と考えられます。 前節でみたように班固が倭人と呉に関係があると考えたのも、東夷王の朝貢は倭奴國王によるものであることを知っていたからでしょう。 両者にはすでに海中と海外の対比が生まれていたため、東鯷人と倭人の記事の全体を対比させて見せたのです。 季節ごとにやって来たという記述などは、本来燕地の条に属する倭人の礼節正しさを示す記事を写したもので、事実を言っているのではないでしょう。

上述の漢書地理志の分析で見たように、東鯷人の記事の型として使われた、燕地の倭人の記述は山海経以来の地理観を引いたもので、用いられた原史料はかなり古いものであると思われます。 そこに見える分かれて百餘国(補足参照)も、実際の国数ではなく、百越のように多くの国に分かれていることの表現であり、それほどリアリティーのあるものでは無いと考えます。 しかし東鯷人の二十餘國には、妙なリアリティーがあります。 この国の数は、東夷王の嚮導した国の数ではないでしょうか。 このような対比を取っているところからしても、班固は東夷王の朝貢には倭人が深く関係していると思ってはいても、率いてきた民族は異なると考えていたようです。 倭人は東鯷人を呼び寄せるために利用されたけれども、呼び寄せられた人々はそれまでに知られていた倭人とは、何らかの異民族性を持つ人々と考えられていたのではないでしょうか。 東夷王をあらわす東鞮が、狄鞮にもちなんでいるとすれば、東夷王はその異民族に対する仲介者的役割であったことになります。

東鯷人とは何者か

どうして王莽は東鯷人を呼ぶために倭人を利用しようとしたのでしょうか。 倭人が漢の四郡成立後から、郡へ訪れていたことは、考古学的に確実です。 漢書武帝紀の記事には下記の臣瓚注があります。

漢書武帝紀元封三年臣瓚注:

茂陵書臨屯郡治東暆縣,去長安六千一百三十八里,十五縣;真番郡治霅縣,去長安七千六百四十里,十五縣。

茂陵書とは漢の武帝の墓から発見された竹簡であり、その後西晋末の大乱で失われたと言われています。 そこに書かれた長安からの距離は、臨屯郡治東暆縣まで6138里。真番郡治霅縣まで7640里でその差1500里になります。 漢代の一里概算400mで計算すると、両郡の距離の差はおよそ600Kmになります。 真番郡へは朝鮮半島北部の郡を経由していったのでしょうが、この距離を収めるとなるとどうしても朝鮮半島の南部になります。 漢人は朝鮮半島南部に達していたわけですが、倭人は実際にはそのさらに南の海中にいたことは分かっていたでしょう。 倭人の土地が楽浪からは相当に南だということは、武帝の時代(紀元前141年から紀元前87年)には分かっていたはずです。

おそらく王莽は倭人は楽浪からかなり南におり、會稽東冶にやってくるという東方海上の民族の近くにいると考えたのでしょう。 その人々を呼び寄せるために、連絡可能な奴國王を利用しようとしたのではないでしょうか。 王莽政権は奴國王に嚮導させて、倭人とは異なる伝説上の人々を楽浪に呼び寄せたのでしょう。 実際王莽は何年間もかけて民族の呼び寄せを行っており、それだけのことを奴國王に準備させる時間的余裕があったと思われます。 そしてやってきたのは楽浪であっても、東方の民であることを示すために、史料上東シナ海の向こうにいて、大海を渡ってきたと記録させたのでしょう。

古くから倭人として知られていた、北部九州にいた奴國王に嚮導されてきたのは、どのような人々だったでしょうか。

1:紀元前後にに北部九州とは異質の文化を持っていること

2:紀元前後に福岡平野の春日地域との繋がりがあること

3:王莽の新代以降に漢系遺物が増えること

4:ニ十ヵ国ほどの国の存在が伺えること

1に付いては、弥生中期末から後期は、比較的文化の地域性の現れた時代であるため、北部九州以外の広域が対象になります。

2に付いても、弥生中期末には南方からの貝の道が、有明海から福岡平野を経て、列島各地へ伸びています。 南九州から琉球列島までが対象になるでしょう。 中期前半には青銅器生産は、有明海沿岸地域にあり、邪視紋銅鐸の時代には中国地方にまで影響が及んでいたようですが、弥生後期の初めの頃から、奴國の中心部に青銅器生産遺構が集中し、列島内最大の拠点となります。 このことから、東方の銅鐸祭祀圏も可能性があります。

3と4はもっともその領域を絞り込む事のできるものであると思われます。 東鯷人は漢書地理志を見る限りは何度か朝貢したようにも見えますが、倭人の記事との形式上の対比を取っているだけだと思われます。 ただ実際に何度も嚮導されてきたわけではなくとも、一度朝見を果たしたことにより漢とのつながりが生まれ、一部の国はそれ以降独自に何度か楽浪郡を訪れたかもしれません。 弥生後期は王莽の新の時代となりますが、この時代に発行が始まる貨泉が、山陰山陽近畿の西日本各地で見つかっています。

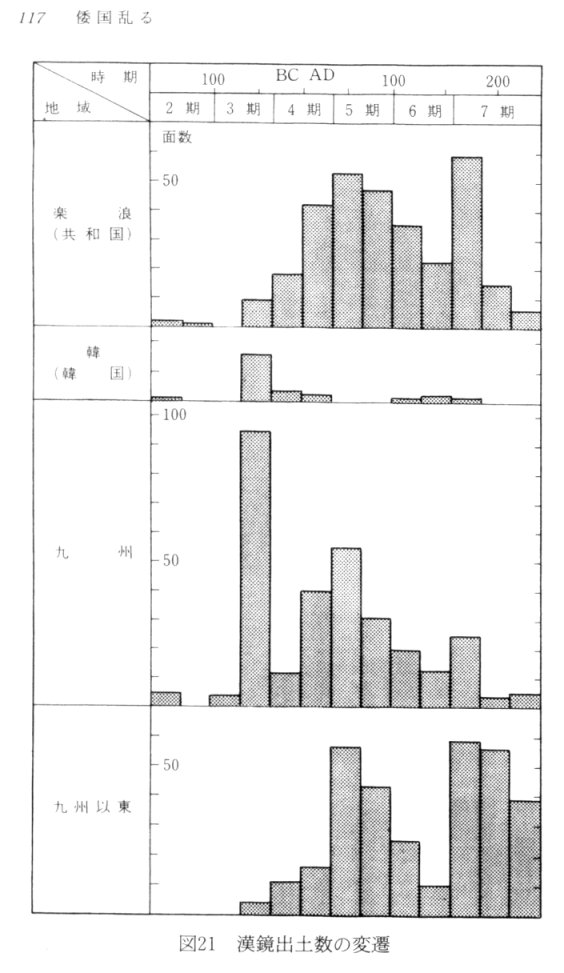

同じ地域にこの時期の漢鏡が多く発見されるということはありませんが、岡村秀典氏の三角縁神獣鏡の時代によると、紀元前一世紀後半相当の漢鏡四期前半は北部九州でも漢鏡の数は少く、漢鏡の流入自体が激減しています。 王莽政権の始まった時期であり、一説によると王莽の対外政策が影響しているとします。 この状況からすると、東鯷人の有力な候補は、銅鐸と言う北部九州とは異質な青銅器祭祀が盛んであった、中四国の東部以東、近畿圏までとなりそうに思います。

しかし東鯷人はその後の史書には全く記録に残りません。 金印考 (1) ー儋耳朱崖と極南界の倭奴國ーに書いたように、建武中元二年(西暦57年)に倭奴國を別の演出で迎え入れています。 そもそも東鯷人は東方はるか海外の異民族と言う、漢王朝側の演出による民族概念であり、倭奴國朝貢によりその役割を終えたのではないでしょうか。 その意味でそれ以降の倭人と言う概念は、東鯷人を含むものと言えるかもしれません。

補足

下表のように百餘国と二十餘国という表現について、関連する表現を検索して出現回数を見ると、小さい数の方が多く大きな数の方が少ない傾向があります。 しかし百餘についてはその傾向から離れて多くなっていて、数が多いことに対する慣用的な表現が含まれることが分かります。 検索は漢籍電子文献資料庫を用い、本文のみから検索しました。 また百餘、十餘の検索結果には、二百餘、二十餘などが含まれることから、それらの回数を引いてあります。

| 概数表記 | 史記 | 漢書 |

|---|---|---|

| 十餘 | 128回 | 204回 |

| 二十餘 | 43回 | 64回 |

| 三十餘 | 12回 | 42回 |

| 四十餘 | 32回 | 30回 |

| 五十餘 | 6回 | 11回 |

| 六十餘 | 9回 | 12回 |

| 七十餘 | 32回 | 30回 |

| 八十餘 | 2回 | 6回 |

| 九十餘 | 9回 | 8回 |

| 百餘 | 49回 | 80回 |

| 二百餘 | 7回 | 18回 |

| 三百餘 | 8回 | 15回 |

| 四百餘 | 4回 | 3回 |

| 五百餘 | 6回 | 9回 |

| 六百餘 | 0回 | 2回 |

| 七百餘 | 4回 | 9回 |

| 八百餘 | 2回 | 7回 |

| 九百餘 | 2回 | 6回 |

北部九州の前漢並行期の弥生中期の状況でも、楽浪と主に関りを持っていたのは、前原地区と春日地区の三国志の伊都國と奴國であり、他の国々は嚮導されたか独自に献見したとしても数か国で、百餘国がまみえた国の数を数え上げたものであるとは考え難く、単に伝聞により数多くの国に分かれているとのことを、慣用的に百餘国と言っているのは確実であると思われます。 一方二十餘國に関しては、出現数が全体の傾向に従っており、何らかの根拠があったことを示唆しています。

4.倭奴国考 ーなぜ金印は奴國に与えられたかー <前へ 次へ> 6.會稽東冶之東 ー倭国地理観の源流ー

変更履歴

- 2019年07月06日 初版

- 2021年09月02日 二版

- 2021年09月18日 三版 全面改訂

- 2021年09月24日 四版 漢書地理志に関する解釈を180度変更

- 2021年09月27日 五版 漢書地理志に関する検証を拡充、章立て変更、全体の文言見直し。

- 2021年10月07日 六版 用語の整理

- 2021年10月14日 七版 東鞮の意味について若鞮に基づく解釈を追加

- 2021年10月29日 八版 倭奴國と漢代の倭人観シリーズ化

白石南花の随想