爾林

−東韓と東道の比定(その一)−

日本書紀にでてくる地名「爾林」の位置に関して考えてみたい。まずは日本書紀の記述する世界に沿って考えてみる。この地名は、応神紀十六年条注、顕宗紀三年条、欽明紀十一年条注に現れる。岩波文庫日本書紀によれば、忠清南道大興(古名 任存城)に当てる説と、全羅北道金堤郡利城(古名 乃利阿)に当てる説があるという。鮎貝によれば、応神紀十六年条注の「爾林」を忠清南道大興、顕宗紀三年条のものを全羅北道任実郡、欽明紀十一年条注を現北朝鮮の領域の臨津江周辺にあるとし、それぞれ異なるとする。鮎貝が欽明紀十一年条注の「爾林」をそのように北方にとるのは、同条の記述

百済王聖明謂王人曰。任那之事奉勅堅守。延那斯。麻都之事。問與不問唯從勅之。因獻高麗奴六口別贈王人奴一口。〈皆攻爾林所禽奴也。〉

より、ここで出てくる高麗奴は百済王聖明が漢江流域へ高句麗を攻めた時のものであるからとするが、日本書紀では聖明王の漢江流域への進出は翌十二年となっていて、話が合わない。むしろ、この「爾林」は高句麗に奪われたものを、百済が奪回したと考えたほうがよいだろう。そう考えるとむしろ、欽明紀の「爾林」と顕宗紀「爾林」は取り巻く状況に興味深い共通点があるのである。

1.状況

欽明紀では、百済が「爾林」を攻めて高麗奴を得たことになっており、顕宗紀では紀生磐宿禰が高麗と通じ、任那の左魯・那奇他甲背らの計を用いて百済の適莫爾解を爾林で殺したことになっている。いずれも、「爾林」は百済の支配を一度は外れている。

2.関与する勢力

欽明紀顕宗紀ともに、百済は高麗と戦っており、「爾林」は高麗ないし高麗と通じた勢力の手に落ちている。しかもいづれの場合も、任那が高麗と通じている。

3.関与する人物

欽明紀では、任那の延那斯、麻都が高麗に通じたとしている。顕宗紀では任那に出入りしていた紀生磐宿禰が高麗に通じたとしているが、紀生磐宿禰が採用した謀は任那の左魯・那奇他甲背らの計であり、欽明紀注に引く百済記ではこの那奇他甲背と関連の有りそうな、那干陀甲背が任那の反百済官僚の河内直の祖であるとしている。欽明紀注に引く百済記では、加不至費直(河内直か?)、阿賢移那斯(延那斯か?)、佐魯麻都(麻都か?)が一貫して反百済官僚とされており、佐魯麻都が顕宗紀の左魯と関連するとすれば、関係者は世代を超えて、高麗と結び反百済的行為を行っていることになる。

欽明紀の書くところによると、聖明王による任那復興会議の目的は、これら親新羅、親高麗の反百済官僚を任那から追い出すことに目的の一部がある。そのような中で、高麗は百済を攻撃し、任那反百済官僚の高麗内通が発覚する。そして詳細はわからないが「爾林」に高麗兵がやってきていたと書いてある。

欽明紀顕宗紀の二つの時代に起こった「爾林」が百済の支配下から外れる出来事に、世代を超えた任那の反百済官僚が関与しているとしたら、日本書紀の記述する世界におけるこれら反百済官僚はどのような歴史的実態を指しているのだろうか。単なる反百済ではなく、「爾林」という土地がなにか重要な意味を持っているのではないだろうか。

「爾林」の百済への帰属状況を、さらに日本書紀によって追ってみよう。

応神紀八年条注に引く百済記によると、阿花王が立つ際に、東韓を含む地域が百済から奪われたという。応神紀十六年条では、その子直支王が立つ際に、東韓が与えられたという。「爾林」は東韓に含まれるのであるから、「爾林」は短い期間に百済支配下を離れて戻ったことになる。しかも、それが倭国の裁量で行えたかのように書かれている。

ここで日本書紀の記述する世界を離れ、倭国の半島進出の実態について考えてみたい。神功紀四十九年条にその実態の一部が現れている。半島に渡った倭軍は、兵力不足のため卓淳で兵を募って戦っている。大軍を率いた倭軍が現地勢力を圧倒する形でなく、現地勢力の争いに介入する形を取り、多数派工作も行っていたのであろう。倭王は、もともと半島の鉄を代表とする資源と技術を入手し分配する窓口として共立され、逆に半島の資源と技術=人を支配下に置くことで各地の豪族への求心力を保っていた。半島では、百済、新羅、高句麗、伽耶などの出自の異なる勢力が競い合い、各地の小国はそのような勢力の間を漂動しづづけた。半島を求心力の基盤とする倭王権がこれに介入するのは自然な話であり、半島の小勢力にとっても、自らの自立のために頼ることの出来る存在であったろう。援兵を送った倭がそれなりの服従の印を要求し、これを自らの勢力圏と思っても不思議はない。日本書紀および百済記の朝鮮半島の政治像は、そのような小勢力の集合体としての国家の時代に、倭王権の立場からみて描いた半島の政治像を、律令時代の国家観で上塗りしたものではなかろうか。

応神紀にみる、「爾林」の帰属の変化は、「爾林」が様々な外部勢力と結びながら、百済とは一定の距離を置いていたことを示すものではないだろうか。東韓とはそのような勢力間の緩衝地帯のような色彩を帯びていたのではあるまいか。

さて、そのような観点で顕宗紀、欽明紀の「爾林」を見てみると、これは百済に対する「爾林」の反乱であるとみなすことは出来ないか。顕宗紀における左魯・那奇他甲背とは、そもそも「爾林」在地勢力となんらかの関係をもつ人物で、任那、高句麗と通じてそのような外部勢力の助けの下、百済からの独立を図ったのではあるまいか。紀生磐宿禰はそのような勢力に担がれたか、そのような勢力の存在を利用しようとしたのでは有るまいか。しかし、その試みは失敗し、紀生磐宿禰は逃げ出してしまう。一方で左魯・那奇他甲背は「爾林」の在地勢力とともに最後まで戦ったのであろう。その子孫は百済国外に逃れ、反百済勢力として新羅や高句麗と内通し、「爾林」の再興を願っていたのではないか。百済王はそのような、「爾林」遺民の動きを警戒して追い出すために、任那再興の申し出を行ったのではないだろうか。

高句麗にとっては、「爾林」の反乱は百済侵攻の絶好のチャンスとなる。「爾林」遺民にとっても、高句麗が百済の軍を引き付けていれば反乱のチャンスとなる。

高句麗の侵入とともに、「爾林」が反し、高句麗兵が「爾林」に入る。百済聖明王時代の高句麗の南下はこのような出来事であったのではないか。

倭系豪族がこの「爾林」の反乱にかかわっていたなら、聖明王が「爾林」で得た高句麗奴を生口として送ってきたことは相当の意味があったのだろう。

さて、「爾林」の位置はどこだろうか、以下にポイントを揚げる

- 欽明紀によって「爾林」は高句麗兵が到達できる位置にある。

- 顕宗紀によって「爾林」は帯山(現井邑市の泰山)と連携できる位置にある。

- 応神紀によって「爾林」は東韓という地域にある。

- 欽明紀、顕宗紀、応神紀の記述から、任那すなわち倭や伽耶と関わりのある土地である。

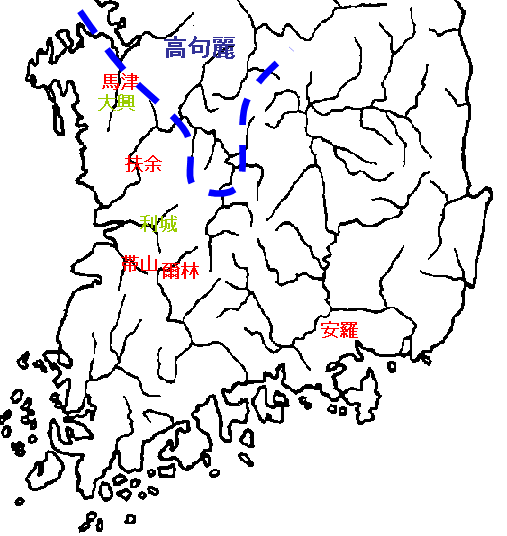

岩波文庫日本書紀の比定地のひとつ、全羅北道金堤郡利城では百済中枢域に近く、1の条件を考えると妥当性に欠けるのではないか。もう一つの比定地、忠清南道大興は高句麗の囲んだ馬津城の比定地独山に近く、1の条件をみたす。しかし2の条件を満たしているとは思えない。また岩波文庫日本書紀の比定地はいずれも西海岸に近く、3、4の条件に合わない。

残る比定地、鮎貝の全羅北道任実郡は2、3、4を満たす。問題はこのような南方まで高句麗兵が南下できたかであるが、三国史記によるとこのとき高句麗は現在の大田付近まで進出していたようである。考古学的にも、大田付近に高句麗系の城の痕跡があり、西の熊津を圧迫している。聖王が扶余に都を移したのもそのような情勢が背景にあったのであろうが、大田付近の高句麗城が西の熊津に対していたなら、その背後の、錦江上流域は高句麗勢力下に有ったであろう。錦江をさかのぼり、蟾津江流域に入れば任実に近づける。その西には山岳地が有り、西海岸沿いの百済中枢域と区切られ、一種の回廊状の地域となっている。「爾林」が内応し、西や南に隣接する伽耶や慕韓が黙認するなら、高句麗兵の南下も可能であろう。ここはまさに、西の百済、東の伽耶、南の慕韓、北の高句麗の勢力の交わる地勢である。東道を守るとして顕宗紀で城の築かれた帯山(泰山)との位置関係も自然である。錦江をさかのぼり、蟾津江を下って海に出る、半島中央の内陸の回廊状の地域こそが東道であり、各勢力の緩衝域でもあり、その小国分立の状況に乗じて、倭が軍事的に影響力を行使できた地域でもあったのであろう。

以上より「爾林」は全羅北道任実郡と考えるのが妥当である。日本書紀では主を「ニリム」と読ませるが、中期朝鮮語では主は「ニム」に近い。鮎貝によれば「爾林」は「ニリム」であるが、朝鮮語の「ニム」に対応し、任実「イムシル」はもとは「ニムシル」で、「シル」は村の意味とする。すなわち、任実は「ニリムシル」に対応し、「ニリム」の村の意となると言う。

参考図

変更履歴

- 2009年10月11日 Yahoo BBS(1)

- 2009年10月11日 Yahoo BBS(2)

- 2009年10月11日 Yahoo BBS(3)

- 2010年6月13日 初版

shiroi-shakunage記す