伴跛は何故戦ったのか

ー後期大加耶連盟の謎ー

概要

本稿はほぼ基本的な事実認識を、田中俊明氏の後期大加耶連盟論に依拠し、その異なる解釈を求めたものである。 特に田中説が発表されて以来、多くの議論を集めた伴跛を大加耶と同一視する点に関して再度の検証を行った。 日本書紀に見る伴跛の政治的性格を、それ以外の大加耶に関する記録と見合わせることにより、歴史の表舞台に突如現れ、瞬くうちに姿を消した伴跛の歴史的性格に関して議論し、それが朝鮮半島南部の国家形成に対する、反動としての動乱であったと考えた。 この新しい視点により、伴跛に関するいくつかの疑問、例えばなぜ新羅を攻撃したのかが、歴史的文脈で説明できるようになった。 伴跛は考古学的に、大加耶とされる高霊とは土器様式をはじめとした文化に違いがあり、政治的に異なる集団であるとみなされて来た。 本解釈では伴跛は一時大加耶にかかわる諸国と行動を共にしたにもかかわらず、その政治的展開が極めて急であったため、ついに土器様式などで高霊式の分布域に入ることがなかったとした。 最後に東夷地域での国家形成の動きを総括し、伴跛の動きがその中でどのように位置づけられるかを述べた。

目次

1.はじめに

日本の歴史学者田中俊明氏は、韓国の歴史学者金泰植氏の説を発展させて、後期大加耶連盟論を展開されている。(1.1) これは朝鮮半島南部、洛東江中下流域の五世紀から六世紀の歴史における、高霊地域に栄えた大加耶の重要性を主張するものである。 この中で田中氏は、日本書記に見える伴跛を大加耶の本来の名称であるとされた。(1.2) それまで伴跛は、内藤湖南説に従って三国史記地理志の本彼とされてきた。(1.3)

田中俊明氏によれば、伴跛を大加耶と同一視する説は、金泰植氏が最初に唱えたものであるという。 伴跛は日本書紀継体紀の継体七年から継体九年のみに現れる地名で、他には梁職貢図百済使条に百濟の周辺小国として叛波の名が見えるだけである。 紀年をそのまま信ずるならば、継体七年(513年)から継体九年(515年)と、梁職貢図の書かれたという526年-539年とはほぼ同時期である。

伴跛が大加耶と同一であると考えられる理由は、下記のようにまとめ得る。

1.日本書記には、継体七年に己汶・帶沙の百済への割譲の記事があり、継体二十三年にも帯沙の百斉への割譲の記事がある。

最初は伴跛が己汶に侵攻したことに対する処置で、二番目は加羅から百済への割譲である。

もしもこの二つが同じ出来事を記録したものであれば、伴跛は加羅(大加耶)ということになる。

2.継体紀に出て来る伴跛の既殿奚と、欽明紀の加羅の古殿奚の音がにており,年代的にも同一人物と考えうる。

3.伴跛の登場する日本書紀と梁職貢図の該当部分とには、大加耶に相当する加羅が現れない。

田中俊明氏は1については一連の出来事で、同じとは見なしていない。 確かに伴跛は己汶、帯沙の百済への割譲の後、己汶に対してはその取り消しを求め、倭や新羅に対して戦争を起こしている。 戦争のさなかには、物部を帯沙江から追い払っている。 つまり伴跛はこの割譲を認めていないのであるから、多沙津に関してももう一度帰属を巡る話があってもおかしくない。 氏が最も強い論拠としているのは2番目である。

しかし次節で検証するが、伴跛と星山およびその中心地の本彼の地名の類似は無視し難いものがある。 大加耶と伴跛は一つの政治集団であり、中心となる国が交代したとの説もあった(1.4)。 しかし金泰植氏は星州については土器様相などから考古学的に、高霊ではなく新羅の勢力圏であるとみなされるとした。 土器様式が政治的な帰属を意味するかどうかについては、金=田中説が登場した時から、議論のあったところであり(1.5)、 山尾幸久氏もやや批判的な意見を述べられた事がある。(1.6) しかし山本孝文氏によれば(1.7)、加耶新羅地域における政治領域と土器様式は密接な関係があり、土器の生産流通が政治的意図による統制を受けていた可能性があるという。墓制などとともに、政治的アイデンティティーを構成するものであったとされる。 田中氏の精力的な活動より、今や伴跛を大加耶と同一視する説は、定説に近いものとして受け入れられているようにみえる。

本稿では、伴跛と大加耶の関係について、批判的な意見も再度検討し、あらためて伴跛とは何者であったかを明らかにしたい。

2.田中説による地名の吟味

長らく伴跛の比定地とされてきたのは、1145年編纂の三国史記地理志にみえる、星山郡新安県の古名本彼、三国史記時代の京山府、現在の星州邑のあたりである。 まずこの地名比定に関して吟味しておこう。

三国史記地理志より:

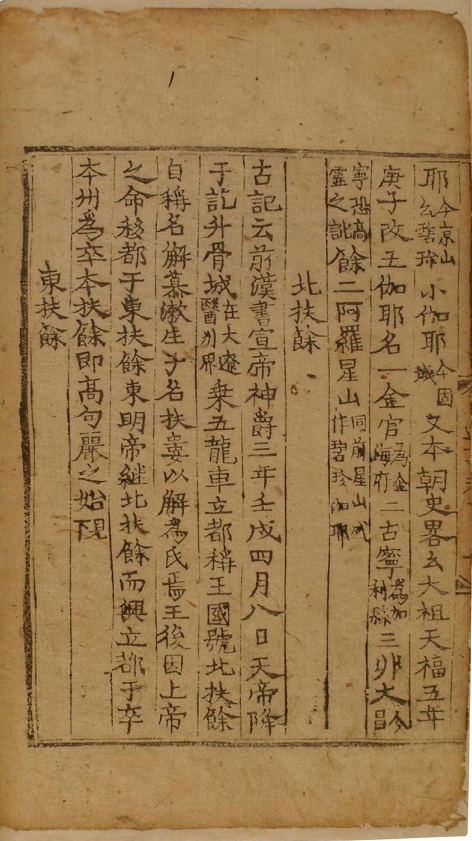

新安縣,本本彼縣,景德王改名,今京山府

新安県は本の本彼県で、景德王が改名した。今の京山府である。

地名比定には自ずと限界があるが、本彼と伴跛は唐代の漢字音分類表ではほぼ同音であり、他の有力候補もないので地名比定としては極めて有力である。(補註2.1.伴跛/本彼の音韻の類似) もしも大加耶の本来の地名が伴跛であるのなら、大加耶のあった高霊地域と山一つはさんだ星州に、殆ど同名の地名があったことになり、星州の本彼と高霊の大加耶が無関係とは思えなくなる。

田中俊明氏はこの問題に対し、まず三国遺事五伽耶条に引く本朝史略の五伽耶に付された註のうち、二番目の古寧に関する註に注目する。

三国遺事より五伽耶条:(緑字は細註)

按駕洛記贊云。垂一紫纓。下六圓卵。五歸各邑。一在茲城則一為首露王。餘五各為五伽耶之主。金官不入五數當矣。而本朝史略。並數金官而濫記昌寧誤

阿羅一作耶伽耶今咸安古寧伽耶今咸寧大伽耶今高靈星山伽耶今京山玄碧珍

小伽耶今固城

又本朝史略云。太祖天福五年庚子改五伽耶名。一金官為金海府二古寧為加利縣三非大今昌寧恐高靈之訛餘二阿羅星山同前星山或作碧珍伽耶

(按ずるに駕洛記の贊にいう所では、一筋の紫纓が垂れ、その下に六個の卵があった。一つは茲城にあり首露王となった。のこりの五個もそれぞれ五伽耶の主となった。金官は五を数えるうちには入れない。しかしながら本朝史略は金官を数に含めるが、昌寧までも記すのは誤りである。)

阿羅(あるいは耶に作る)伽耶(今の咸安)、古寧伽耶(今の咸寧)、大伽耶(今の高靈)、星山伽耶(今の京山玄碧珍)

また本朝史略は言う。太祖天福五年庚子に五伽耶の名を改めた。一つ目は金官(金海府と為す)、二つ目は古寧(加利縣と為す)、三つめは非大(今の昌寧、おそらく高齢の誤り)、残りの二つは阿羅と星山である。(星山は碧珍加耶とも書く。場所は前と同じ)

古寧については、三国史記地理志には1145年の咸寧郡、現在の咸昌であるとする。

三国史記地理志より:

古寧郡,本古寧加耶國,新羅取之,爲古冬攬郡一云古陵縣,景德王改名,今咸寧郡

古寧郡は本の古寧加耶國である。新羅はこれを取って古冬攬郡、またある云では古陵県とした。景德王が改名した。今の咸寧郡である。

したがって田中氏は本朝史略古寧についての註は、本来は星山に付くべきものであるとする。 しかも星山が三国遺事の書かれた時代には、その中心が星州邑のあたりであったことから、なんらかの錯誤があったと考えたのである。

三国史記地理志より:

星山郡,本一利郡一云里山郡,景德王改名,今加利縣

星山郡は本は一利郡、ある云では里山郡であった。景德王が改名した。今の加利県である。

今の加利懸とは三国史記編纂の1145年の地名で、現在の高霊郡星山面である。 新羅時代には上記記述に見るように、後に景德王によって星山郡と改名される一利郡であり、その中心は今の加利縣であるという。 つまり新羅時代の星山郡の中心が、三国遺事の書かれた時代の加利縣にあったことから、選者の誤解によって星山に為加利縣と註しようとして、さらに場所を誤り古寧に付けてしまったというのである。 同じような錯誤により、本彼は本来は高霊の古地名であったものを、新羅時代の星山郡の政治的中心地が、三国史記編暫時には高霊に近い加利縣から京山府に移ったため、その古地名としてしまったと推定している(2.1)。 たしかに星山という地名と、上記記述にみえるもとの一利ないし里山とは、結びつきが無いことは昔から指摘されてきた。 一方星山と伴跛や本彼には音韻的なつながりがある(補註2.2.伴跛/本彼と星山の音韻の類似)。

しかし私は田中氏の解釈については、もう少し考慮を要すると考える。 高霊郡星山面の本の地名を本彼であったとすると、そもそも一利や里山という古名は何処から出てきたのか疑問が残る。 また本の地名とされる一利郡と、高麗時代の加利懸には類似性があることも気にかかる(補註2.3一利と加利)。 実は田中氏の主張する、本朝史略云の古寧の註についても、そもそも錯誤とは言えないのである。

3.三国遺事に引く本朝史略の五伽耶について

伴跛について論じるにあたっては、五伽耶の意味について検証しておく必要がある。 特に加耶の領域をどうとらえるかは本稿の議論において重要である。 ところがこれは史料により様々なのである。 領域に関して直接的に触れたと文献としては、1076年編纂の駕洛國記がある。

三国遺事に引く駕洛國記より:

國稱大駕洛。又稱伽耶國。即六伽耶之一也。餘五人各歸為五伽耶主。東以黃山江。西南以濸海。西北以地理山。東北以伽耶山南而為國尾。

国は大駕洛と称する。また伽耶國とも称する。すなはち六伽耶の一つである。のこりの五人はそれぞれ帰って五伽耶の主となった。東は黃山江、西南は海、西北は地理山、東北は伽耶山の南をもって国の境界とする。

この記述では洛東江と海、智異山と伽耶山によって限っている。 しかし三国遺事の五伽耶では、北部の星山加耶と古寧加耶は、駕洛國記の示す領域を外れる。 本朝史略にみえる五伽耶の、非大(おそらく非火の誤。以後非火とする。)もまた領域的には異なる。 五伽耶に関しては様様な見解の入る余地があったのであろう。 もういちど三国遺事の五伽耶記事の全体を振り返ってみよう。

| 駕洛國記 | 三国史記地理志 | 世祖実録 | 三国遺事 | 本朝史略 | 日本書紀 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 加耶の領域 | 新羅以前 | 新羅時代 | 景徳王改名後 | 三国史記の今 | 新羅末 | 五伽耶 | 註 | 五伽耶 | 註 | 神功紀七国 |

| 〇 | 阿尸良國(阿那加耶) | 阿尸良郡? | 咸安郡 | 咸安郡 | ー | 安羅(耶)加耶 | 今咸安 | 安羅 | ー | 安羅 |

| × | 古寧加耶國 | 古冬攬郡(古陵縣) | 古寧郡 | 咸寧郡 | ー | 古寧加耶 | 今咸寧 | ー | ー | ー |

| 〇 | 大加耶國 | 大加耶郡 | 高靈郡 | 高靈郡 | ー | 大加耶 | 今高靈 | 註2 | ー | 加羅 |

| × | ー | 本彼縣 | 新安縣 | 京山府 | 碧珍郡 | 星山加耶 | 今京山玄碧珍 | 星山 | 同前星山或作碧珍伽耶 | ー |

| 〇 | ー | 古自郡 | 固城郡 | 固城郡 | ー | 小加耶 | 今固城 | ー | ー | ー |

| 〇 | 金官國(伽落國)(伽耶) | 金官郡 | 金海京 | 金州 | ー | 註1 | ー | 金官 | 為金海府 | 南加羅 |

| 〇 | ー | 一利郡(里山郡) | 星山郡 | 加利縣 | ー | ー | ー | 古寧 | 為加利縣 | ー |

| × | ー | 比自火郡(比斯伐) | 火王郡 | 昌寧郡 | ー | ー | ー | 非火 | 今昌寧恐高靈之訛 | 比自㶱 |

註1:駕洛國記には六伽耶の一つで、最初に現れた首露王を祖となり、残り五伽耶があるとする。

註2:釈利貞伝には金官の首露王の兄を祖とするという。

ここで註文に着目すると、それぞれの加耶に対する註文には二種類あることがわかる。 一つは今で始まるもの、もう一つは為で始まるものである。 今で始まるものは、すなはち三国遺事の完成された十三世紀終わりごろの註と考えられる。 三国遺事五伽耶条には、前節でみたように冒頭に註があり、本朝史略の五伽耶に対して否定的である。

本朝史略の非火に対する註は、今で始まり、昌寧という比定に対する疑問を述べていて、これは冒頭の註と内容的につながっている。 三国遺事の今で始まる註では、古寧にたいして咸寧としており、本朝史略の為で始まる註と対立しているのである。 このことからこの註文は、基本的に見解の異なる二つの註が混在していることがわかる。 為で始まる註はほかの註とは別物であり、おそらく三国遺事選者が採った原史料にあったものであろう。 一方本朝史略の星山に対する註は同前となっていることから、星山に対する今で始まる註と同時期に記載されたものであろう。

ここでもう一つ本朝史略の五伽耶について指摘できることがある。 阿羅と星山が残りの二つとなっている点である。 残りの二つという扱いは、つまりはあまり重点が置かれていないということである。 金官と非火は新たに追加され、古寧は為で始まる註をそのままに受け取ると、大きく場所が変わってしまっている。 本朝史略が重点を置いているのは、変更点なのである。 本朝史略の五伽耶の原史料は、太祖年間に行われた、五伽耶の内三つを変更したことを、記述したものだったのであろう。 つまり改名というよりは改訂だったのである。

こう考えると極めて重要な指摘ができる。 古寧に対する註は錯誤などではなく、その場所に対する改訂を意味するのである。 三国遺事の註を入れた人物は、非火に対しても錯誤であるとして、本来あったはずの為で始まる註を書き換えていると思われ、もとの註はおそらく為昌寧であったのであろう。 この人物は本朝史略の改訂の意図を理解していなかったのである。

4.太宗年間の五加耶考証を推理する

では本朝史略の五伽耶の意図は何だったのであろうか。 まず五伽耶とは何だったのか考えてみよう。 五伽耶の初出は1076年編纂の駕洛國記であり、そこでは金官の他の五伽耶としてあらわれ、具体的な加耶の名前は出てこない。 辰韓六村の伝説に見るように、六が鍵になる数字であり、この五伽耶は金官を除くと残りが五になるというだけの意味であっただろう。 本朝史略にみえる太祖年間の改訂の前にあった五伽耶も、その残余の五伽耶に関する、ある時代の推定だったのではないだろうか。 加耶としての伝承のある五つの地域を挙げたに過ぎないのではないだろうか。

本朝史略にみえる太祖年間の五伽耶が940年に、後に三国遺事に記載される古い五伽耶伝承を改めたものとするなら、もとの五伽耶は少なくとも940年以前に成立した伝承ということになる。 一方756年に景徳王の改名した新地名に寧で終わるものが6例あり、それ以前の地名では古寧加耶のみであることから、この名称は756年以降に成立した名称である可能性が高い(4.1)。 同じく星山加耶についてもその名称は756年以降成立と考えられる。 世宗実録地理志には、星山の地名の推移についての記述があり、新羅末には郡名が碧珍郡に変わったことがわかるので、星山加耶の名称成立は、新羅時代と考えられる。

世宗実録地理志より:

星州牧、本本彼懸、景徳王改名新安、為星山郡領懸、新羅之末、改為碧珍郡、高麗太祖二十三庚子改為京山府

星州牧はもとの本彼懸で、景徳王が新安と改名し、星山郡の領懸とした。新羅の末に碧珍郡と改めた。高麗太祖の二十三年庚子に京山府に改めた。

この記述から、碧珍加耶の名称の成立は、新羅末年以降に下ると思われる。 このように古寧・星山・碧珍の加耶名称が、景徳王以降の郡名にちなんだものであるならば、それぞれ新羅時代の古寧郡・星山郡と新羅時代末の碧珍郡に当てられていたとみるべきであろう。 太祖天福五年庚子とは後晋の年代で940年、これは世宗実録地理志によると、新羅末以来の碧珍郡を星州京山府に改めた、高麗太祖二十三と同じ年で、行政区画やその名称などを改めた年だったのであろう。

太祖年間の改訂では、安羅加耶・古寧加耶・大加耶・星山加耶・小加耶のうち、大加耶と小加耶が含まれず、金官と非火が追加された。 新増東国輿地勝覧が引用する崔致遠撰の釈利貞伝によると、駕洛國記にみえる金官中心の加耶祖先伝承とは別の、大加耶を中心とした祖先伝承があったらしい。 おそらくその伝承を基に、六伽耶の第一を高霊の大加耶とし、いくつかの加耶伝承のある地域から、五か所を選定したと考えられる。 見直しを加えた考証の内容は今となっては推理するしかない。

わたくしはおそらく、加耶の領域観に基づく選定だったと思う。 もともと非火のあった地、高麗時代の昌寧には、新羅真興王拓境碑があり、新羅と加耶の境界であった。 したがっておそらく加耶としての伝承もあったのであろう。 しかし非火が選ばれ小加耶が外されたのは、他の加耶諸国の位置がすべて洛東江周辺にあることからすると、加耶の領域観として洛東江流域を考えていたためであると想像する。

古寧加耶については、その地域が他と大きく離れるため、現代においても疑問をもつ人々が多い。 おそらく高麗時代にも同じようなことがあり、五伽耶の伝承に関しても考証したと思われる。 ここで景徳王によって古寧郡に改められた地名古冬攬郡に、古陵懸の別伝があることが注目される。 別伝が伝わることは珍しくないが、新羅時代の景徳王以前の行政区分のレベルが、郡と県で異なっているものは、新羅地名ではこれのみである。 三国史記巻第三十四の雜志第三地理一には、景徳王が139所の新羅地名を改名した記録が残っているが、行政区分を変更したケースは、上記の別伝をとった場合だけである。 おそらく景徳王は、古冬攬郡を古寧郡に改名したのであろう。 では古陵懸の別伝は何を伝えたものなのであろうか。

わたくしはこれは、五伽耶の一つを新羅が取った後の地名の異伝であると考える。 上述したように古寧加耶國は古寧郡成立以降の名称で、本来はどのような名前かわからないが、それを新羅が取った後は、古冬攬郡になったという伝承と、古陵懸であるという伝承の二つがあったのであろうと考える。 おそらく940年の考証では、古陵懸とする異伝を採用したのであろう。 1145年の三国史記成立の二百年以上前のことであり、異伝の残り方はもっと明瞭なものであったと思われる。 しかし古陵懸のその後は伝わっていない。 つまり異伝を採用しても、その加耶の場所を特定するには別の考証が必要になったと考えられる。

世宗実録地理志にみたように、新羅末年には星山郡は碧珍郡に改編され、その中心地は高麗時代の京山府に近い現在の碧珍面に移った。 すなはち星山郡の故地は、碧珍郡の領懸として別の名前を持ったはずである。 高麗時代の地名が多く新羅時代の地名を引き継いでいることから、おそらく加利懸となったのであろう。 ここは新羅時代に星山郡の中心地であったため、名称の由来からして本来の星山加耶である。 940年の改訂では、一伝の古陵縣と加利懸には音韻的な類似点があったことから、加利懸を古寧加耶故地とみなしたのであろう。 一方新羅末に碧珍郡となった現在の星州中心地には、碧珍加耶としての伝承が生じていたと思われるが、このとき同一視され、京山府が星山加耶と認められたたのであろう。 古寧郡はこの時代に咸寧郡に改称され、古寧加耶とのつながりは薄れることになった。

940年の改訂にもかかわらず、十三世紀末の三国遺事では、それ以前の五伽耶が記載されているところをみると、おそらくその伝承が強固であったため、改訂の内容が不評だったのだと思われる。

すでにみたように、新羅時代の末の碧珍郡の中心地は、現在の星州邑の西北三里の碧珍面にあったとされる(4.2)。 山尾氏によれば、その中心地の遺称として碧珍面や京山里の地名が現在でも残されているという(4.3)。 本朝史略も三国遺事も、その五伽耶の選択において、星山加耶と大加耶は区別されていると考えている。 新羅時代以前には、星山洞古墳群などから見て、この地域の中心地は現在の星州邑のあたりであったと思われる。(4.4) おそらく新羅時代になって地域の政治中心となった一利郡は、もとの中心地であった本彼と、一伝の里山にちなんで、景徳王によって星山郡に改名されたのであろう。

田中説がもとづいた金泰植氏では、星山は土器様式が高霊ではなく新羅様式であることから、星山を高霊を中心とした政治集団から除くと考えた。 しかし古寧伽耶についても本朝史略を例外として、三国遺事でも三国史記地理志でも今の咸寧となっていて、これは星山よりもはるかに北方にある。 はたして土器様式は政治的関係をあらわすものなのだろうか。

まず伴跛の政治集団としての性格を、大加耶と比較してみよう。

5.日本書紀における伴跛の政治的性格

伴跛がどのような存在であったか、梁職貢図では百済の近くとしかわからないので、それが書かれているのは日本書紀のみと言っていい。

日本書紀継体紀即位七年より:

七年夏六月、百濟遣姐彌文貴將軍・洲利卽爾將軍、副穗積臣押山(百濟本記云、委意斯移麻岐彌)貢五經博士段楊爾、別奏云「伴跛国、略奪臣国己汶之地。伏願、天恩判還本屬。」

日本書紀継体即位七年六月、(紀年に従えば513年)伴跛が己文を奪ったので返してほしいという、百済の姐彌文貴將軍、洲利卽爾將軍、穗積臣押山による訴えが初出である。

日本書紀継体紀即位七年より:

冬十一月辛亥朔乙卯、於朝庭、引列百濟姐彌文貴將軍・斯羅汶得至・安羅辛已奚及賁巴委佐・伴跛既殿奚及竹汶至等、奉宣恩勅、以己汶・帶沙賜百濟国。是月、伴跛国、遣戢支獻珍寶、乞己汶之地、而終不賜。

続いて百濟の姐彌文貴將軍、新羅の汶得至、安羅の辛已奚と賁巴委佐、伴跛の既殿奚と竹汶至を集めて、己汶と帶沙を百濟に賜うという記述があり、その月に伴跛が戢支を派遣して珍しい宝を献上して己汶を求めまたが賜らなかった話が続く。

日本書紀継体紀即位八年より:

三月、伴跛、築城於子呑・帶沙而連滿奚、置烽候邸閣、以備日本。復、築城於爾列比・麻須比而絙麻且奚・推封、聚士卒兵器、以逼新羅。駈略子女、剥掠村邑、凶勢所加、罕有遺類、夫暴虐奢侈、惱害侵凌、誅殺尤多、不可詳載。

その翌年(紀年に従えば514年)三月には子呑と帶沙に城を築いて滿奚に連ね、烽候と邸閣を置いて日本に備えた。 そして爾列比と麻須比にも城を築き、麻且奚と推封にわたるようにすると、士卒と兵器を集め、新羅に逼った。 日本書紀はその様子を、子女を捉まえ村を略奪し、襲いかかる場所に残るものはなく、その暴虐はひどく、苦悩と損害と陵辱と誅殺ははなはだ多く、詳細は載せることもできない、と記している。

日本書紀継体紀即位九年より:

九年春二月甲戌朔丁丑、百濟使者文貴將軍等、請罷。仍勅、副物部連(闕名)遣罷歸之。(百濟本記云、物部至至連。)是月、到于沙都嶋、傳聞、伴跛人懷恨銜毒・恃强縱虐。故、物部連、率舟師五百、直詣帶沙江。文貴將軍、自新羅去。夏四月、物部連、於帶沙江停住六日、伴跛、興師往伐、逼脱衣裳、劫掠所齎、盡燒帷幕。物部連等、怖畏逃遁、僅存身命、泊汶慕羅。汶慕羅、嶋名也。

更に日本書記に従うと、即位九年(紀年に従えば515年)春二月。百済の使者の文貴將軍一行が帰国を申し出たので、天皇はそれを許し、物部連を添えて帰らせる。 この月に物部連一行は、新羅南部の沙都嶋(巨斉島)まで来て、伴跛人は恨みを思い、毒のある態度で、強いのを頼みに残虐である、と報告を受けた。 そのため軍船五百を率いて帯沙江まで送り、ようやく新羅から去ることが出来たという。 しかし夏四月、物部連が六日帯沙江にとどまると、伴跛は軍隊を起こして伐って来るや、衣裳を剥いで持ちもの掠め奪い、帷幕をすべて焼いたため、物部連は恐れ逃げ隠れ、命からがら汶慕羅に泊ることができたという。

ここまでみていてわかることは、伴跛が極めて暴力的で、強力な軍事力を持つ、おそらく戦闘慣れした集団だということである。

6.大加耶の政治的性格と伴跛の謎

田中説で伴跛と比較される大加耶について見てみよう。 大加耶は日本書紀では、加羅として現れるが、加羅が他の国に攻め入ったという話は出てこない。 また三国史記では、加耶、加羅、伽洛、加良などの国名があらわれ、戦争を起こした話は数多く出てくるが、それらは三国史記の言う年次によるならば三世紀以前に溯るもので、歴史というよりは金官加耶などにまつわる伝説というべきであろう。

高霊の大加耶と思われるものでは、まず毗處麻立干の三年、高句麗と靺鞨が新羅北辺に侵入してきた際に、百済と加耶の援軍がやってきた話がある。

三国史記新羅本紀毗處麻立干より:

三年 春二月 幸比列城 存撫軍士 賜征袍 三月 高句麗與靺鞨入北邊 取狐鳴等七城 又進軍於彌秩夫 我軍與百濟 加耶援兵 分道禦之 賊敗退 追擊破之泥河西 斬首千餘級

他には眞興王十五年に百済王聖明王と共に管山城を攻めた話と、同じくニ十三年に反乱した話だけである。

記新羅本紀眞興王より:

十五年 秋七月 修築明活城 百濟王明襛與加良 來攻管山城

二十三年 秋七月 百濟侵掠邊戶 王出師拒之 殺獲一千餘人 九月 加耶叛

いずれも百済との同盟によるもので、単独ではない。 殆どが交渉や婚姻関係の話で、他には嘉悉王が十二弦の琴を作り、楽士の于勒に十二曲の琴曲をつくらせた話など、非常に平和的なのである。

この政権の性格の違いは、無視して良いのだろうか。

伴跛に関する記録と大加耶に関する記録で、比較的様子のにているものは、天皇が伴跛の既殿奚などの関係者を集めて、己汶と帶沙を百済に賜った場面だけなのである。 しかも伴跛はその月のうちに、戢支を遣わせて己汶をよこせと言って来ている。 日本書紀を見る限り、既殿奚は天皇の裁定に抗議したとはなっていない。 既殿奚は本当に伴跛の代表者だったのか。

既殿奚については、日本書紀神功紀に加羅国王の妹の既殿至という人物名があり、そもそも加羅国王に関係の深い人物だった可能性がある。 にもかかわらず、戢支がその外交結果を覆すようなことを行っているのは何故なのだろうか。

日本書紀神功紀即位六十二年条に引く百済記より:

百濟記云、壬午年、新羅不奉貴国。貴国遣沙至比跪令討之。新羅人莊飾美女二人、迎誘於津。沙至比跪、受其美女、反伐加羅国。加羅国王己本旱岐・及兒百久至・阿首至・国沙利・伊羅麻酒・爾汶至等、將其人民、來奔百濟。百濟厚遇之。加羅国王妹既殿至、向大倭啓云「天皇遣沙至比跪、以討新羅。而納新羅美女、捨而不討、反滅我国。兄弟人民、皆爲流沈、不任憂思。故、以來啓。」天皇大怒、卽遣木羅斤資、領兵衆來集加羅、復其社稷。

この既殿至の出てくる百済記の記述では、新羅を討つために半島にわたった沙至比跪が、新羅の美女を受け取って寝返り、加羅を攻めて滅ぼしてしまっている。 日本書紀では金官は南加羅となっているので、これは大加耶が滅んだといっているのであろう。 すくなくとも日本書紀での加羅は、それほど強国として描かれていない。 百済の将軍木羅斤資に国を立て直してもらっているように、軍事的には百済に多くを依存しているように見える。 これは大加耶が戦時には、いつも百済との同盟で行動していることと矛盾がない。

日本書紀の加羅すなはち大加耶が伴跛であるのなら、百済と戦い倭とも新羅とも戦う、その戦力はどこから来たのだろうか。 日本書紀を見る限り、百済も倭も新羅もたじたじに見えるのである。

そもそも伴跛の行動には色々疑問がある。 特に問題の発端は百済との抗争であったのに、何故新羅を攻めるのか。 田中氏はこれは別の時代の記録が混ざったもののように見ているようである。 しかし継体紀即位八年三月の日本との戦争準備の記事は、素直に見ればその前の七年冬十一月の天皇の裁定を受けたもので、そこからの新羅攻撃は用語や概念の対立があるわけでもなく、一連の記事としか見えない。 もしも百済との紛争と新羅攻撃が別時代の出来事とすると、そのまえの天皇の裁定において、新羅の代表を呼んだのは何故なのだろうか。 もしかしたらこの問題には、最初から何らかの意味で新羅が関わっていたのではないだろうか。 しかもその様子を、子女を捉まえ村を略奪し、襲いかかる場所に残るものはない、とか、その暴虐はひどく、苦悩と損害と陵辱と誅殺ははなはだ多く、詳細は載せることもできないなどと書いている。 伴跛人は恨みを思い、毒を含み、とはどういうことか。 ここに出てくる伴跛人は、戦闘の前面に立った伴跛の戦びとであるとすると、彼らはいったい何を恨んでいるのか。

どうも日本書記には書かれていない何かがあるのではないか。 伴跛と大加耶の関係はもう少し慎重に考えるべきではないだろうか。

7.于勒十二曲の曲名を検証する

田中氏は後期大加耶連盟の範囲を決める手がかりとして、高霊土器の分布範囲と、三国史記に見える嘉悉王が加耶琴のために作らせた、于勒十二曲の曲名の示す地名の比定を用いた(7.1)。

十二曲の比定地は下記のようになる。

| 番号 | 曲名 | 田中説古地名 | 田中説現代地名 |

|---|---|---|---|

| 1 | 下加羅都 | 多羅(多伐) | 狭河郡双柵面 |

| 2 | 上加羅都 | 大加耶 | 高霊郡高霊邑 |

| 3 | 賓伎 | 浦村 | 泗川郡昆陽面 |

| 4 | 達巳 | 多沙(帯沙) | 河東郡河東邑 |

| 5 | 思勿 | 史勿 | 泗川郡泗川面 |

| 6 | 勿慧 | 蚊火良 | 固城郡上里面 |

| 7 | 下奇物 | 下己汶 | 南原市 |

| 8 | 師子伎 | 三支 | 狭川郡大井面 |

| 9 | 居烈 | 居烈 | 居昌郡居昌邑 |

| 10 | 沙八兮 | 草八兮(散半兮) | 狭川郡草渓面 |

| 11 | 爾赦 | 斯二岐 | 宣寧郡富林面 |

| 12 | 上奇物 | 上己汶 | 長水郡蟠岩面 |

上記の地名を下に示した地図上で見ると、いくつかのグループに分て配置されているように見える。 1と2が北部、3と4が南西部、5と6が南東部、7から11までが中央部を西から東に渡り、最後に西の端の12に戻る。 平面上の地名を列記する場合は、無理やり一列にまとめるよりも、いくつかのグループに分て配置する方が分かり易く、上記の地名列記もそのようになっている。

地名比定は偶然の一致不一致の可能性があるため、一般に議論の根拠にするには弱いものである。 そのため配置の自然さや、考古学的、文献的考察を補助条件とするのが常道である。 田中説では後期大加耶連盟を、高霊土器の範囲を中心に小加耶系土器の領域を合わせた範囲としている。 例えば4の曲名:達巳について、田中氏以前には、この曲名は三国史記に見える、達巳(慶尚北道義郡多仁面)に比定されていた(7.2)。 しかしそこは考古学的に新羅土器の地域である上に、五世紀のうちに新羅が慶尚北道の先にある忠清北道に進出する以上、当然後期大加耶連盟の範囲からは外れると考えられたのであろう。

しかし田中氏は、上記比定で高霊土器の範囲のみならず、小加耶土器の範囲も比定に含めている。 土器形式を政治領域と直結するという意味では一貫しない。 また慶尚北道義郡多仁面から洛東江をはさんで対岸が、三国史記地理志の古寧郡にあたる地域である。 三国史記地理志の古寧郡の記事を見るならば、異伝もあり正確な位置は不明であるが、三国遺事の五伽耶条に見たように、940年の改訂にもかかわらず根強い加耶伝承のあった地域である。 星山加耶すなはち星山郡のあった星州邑から、古寧加耶すなはち古寧郡のあった慶尚北道尚州市咸昌邑の間にあり、文献上は加耶に関わりがあっても不思議ではない。 すなはち、于勒十二曲の比定にはもう一つの解がありそうなのである。

4.の曲名達巳を、古地名達巳、現代の義城郡多仁面に比定する。

田中氏の比定地は東南部であったが、1、2に続いて北部へ向かって並んでいるようである。 そうすると間の3の賓伎は、高霊郡と義城郡の間にきていると考えられる。 そこで該当しそうな地名を探すと、碧珍が見付かる。 碧珍は星山や本彼とは碧の頭子音のみが通じ、少々音的に遠い。 しかし賓伎であれば、碧と繋がる。(補註7.2.賓伎と碧珍)

3.の曲名賓伎を、古地名本彼現代の星州星州邑に比定する。

このニ地名を差し替えた表と図を下に示した。 ここに干勒十二曲の曲名は、大加耶、小加耶に加え、星山加耶と古寧加耶を含むものになった。

| 番号 | 曲名 | 修正古地名 | 修正現代地名 |

|---|---|---|---|

| 1 | 下加羅都 | 多羅(多伐) | 狭河郡双柵面 |

| 2 | 上加羅都 | 大加耶 | 高霊郡高霊邑 |

| 3 | 賓伎 | 本彼 | 星州星州邑 |

| 4 | 達巳 | 達巳 | 義城郡多仁面 |

| 5 | 思勿 | 史勿 | 泗川郡泗川面 |

| 6 | 勿慧 | 蚊火良 | 固城郡上里面 |

| 7 | 下奇物 | 下己汶 | 南原市 |

| 8 | 師子伎 | 三支 | 狭川郡大井面 |

| 9 | 居烈 | 居烈 | 居昌郡居昌邑 |

| 10 | 沙八兮 | 草八兮(散半兮) | 狭川郡草渓面 |

| 11 | 爾赦 | 斯二岐 | 宣寧郡富林面 |

| 12 | 上奇物 | 上己汶 | 長水郡蟠岩面 |

ただ別解があるというだけでは意味がない。 地名比定だけでは歴史を語るのに力不足である。 田中氏の解が後期大加耶連盟という歴史像を映し出したように、この別解が何らかの異なる歴史を結像するものでなければ意味がない。 いかなる意味付けが可能であるかを考えてみたい。

8.伴跛は何故戦ったのか

別解に従うとすると、どのような歴史が見えてくるだろうか。 この解では大加耶王嘉慈王の作らせた干勒十二曲に、慶尚北道の洛東江流域の、星山伽耶や古寧加耶を含むことになる。 三国史記をみると、羅古記伝として、加耶国の嘉實王が唐の楽器を見て加耶琴を造り、「諸国の方言はそれぞれ発音が異なり一つにできない。」と言って、省熱縣人の于勒という樂師に十二曲を作らせたという。

三国史記巻三十二楽志加耶琴条より:

羅古記云,加耶國嘉實王見唐之樂器而造之,王以謂諸國方言各異聲音,豈可一哉,乃命樂師省熱縣人于勒造十二曲

とすると賓伎を伴跛とし、星州古地名の本彼とするならば、伴跛が大加耶に政治的に帰属したと考えることが出来る。

田中氏は干勒十二曲の作成を、百済と伴跛の抗争が終息し、己汶が百済に帰属したと思われる516年よりまえ、荷知が南斉に遣使した479年よりあととされた。 実際には干勒は大加耶滅亡(551年)の前に、真興王(在位540年〜576年)に投降し、王は臣下に干勒のもとでその楽曲を習わせたとあることから、干勒の年齢などから推理して、干勒十二曲の作曲を六世紀初頭に想定された。 この時期を前後する慶尚北道の政治的情勢を見ると、五世紀前半とされる中原高句麗碑には、高句麗が洛東江流域を含む新羅に対して、支配的に臨んでいたことがわかるが、三国史記によれば慈悲麻立干の十三年(470年)には忠清北道に三年山城を築いたとされ、五世紀中には慶尚北道の星山伽耶や古寧加耶の地域は、新羅に属していたと考えるのが自然である。 もしも新羅の配下にあった伴跛が、離反し大加耶の配下に入ったと考えればどうなるであろうか。 すでに忠清北道に進出している新羅にとって、その背後に当たる地域が支配を離れることは許容し難いことであったと思われる。 すなはち事の発端は伴跛や達巳など、加耶としての古い祖先伝説に基づく国々の、新羅に対する叛乱であった可能性がある。

十二曲の作曲が田中氏の言うように、六世紀初頭の516年以前とすれば、まさに日本書紀に伴跛の登場する513年から515年という時代と一致する。 すなはち伴跛が大加耶に属してから、倭、百済、新羅との戦争状態に入るまでは僅かな期間である可能性が出てくる。 日本書紀における伴跛が暴力的で何らかの恨みをもち、周囲のすべてを敵に回すような刹那的な行動を取ることも、このような事態の急展開も、それが叛乱の性格を持っていたからであると思われる。 しかしそれと大加耶、そして己汶への侵攻とはどのような関わりがあるのであろうか。

ここで同時期の百済の動きを見てみよう。 日本書記によると、伴跛登場の前年継体即位六年(512年)十二月、百済は任那四県の割譲を求めている。 百済は全羅南道への支配を強化しようとしているように見える。 己汶を田中氏のように、蟾津江上流域にとれば、考古学的には高霊土器の領域で、百済の領土に侵入してきたのではなく、百済が勢力を伸ばしてきたと考えることになる。 そこに新羅を離反し、大加耶についた伴跛がやってくるということは、反新羅の伴跛が反百済の己汶の戦いに介入してきたということではないだろうか。 しかし伴跛が新羅に叛旗を翻し大加耶に付いたのに、大加耶と新羅に戦いの記録がなく、百済が大加耶に属する己汶に圧力をかけても、百済と大加耶の間に紛争の気配がない。 私の解釈に従うなら、大加耶には何かの異変が起こっていたことになる。

田中氏は干勒十二曲を作曲させた嘉慈王と、建元元年(479年)に南斉に朝貢した荷知王は同一人物であるとする。 田中説に従って、干勒十二曲の作成を六世紀初頭に下るとすると、すでに嘉慈王は老齢で、その在位の末期にあったと思われる。 後期大加耶連盟成立に力のあった嘉慈王は、伴跛など慶尚北道の洛東江流域の国々が参加してきて間もなく亡くなり、後期大加耶連盟は対外的な行動力を失ったのではないだろうか。 そこで伴跛は大加耶に代わり、この集団の主導権を握り、己汶への介入を行ったのであろう。

大加耶王の側近であったと思われる既殿奚は、帰属しているはずの伴跛の立場で、百済、倭、新羅の代表を集めた場に出向き、己汶帯沙を百済に引き渡す大幅な妥協案で、事態を収拾しようとしたのであろう。 しかし伴跛は大加耶王とも距離を置き、百済、倭、新羅を敵に回して戦い始めた。

事態は朝鮮半島南部の既存の国際秩序をことごとく破壊する大乱になっていった。 叛乱軍は伴跛を中心に新羅の圧力を受けた慶尚北道洛東江流域の諸国、己汶など百済の圧力を受けた全羅南道西部の国々、浦上八国の乱に見るように安羅との利害対立のあった小加耶諸国を含むものであったのではなかろうか。 おそらく軍事的には、新羅の対高句麗戦の最前線に立ってきた、伴跛を中心とする慶尚北道洛東江流域の諸国が、最も精兵であり主力でもあったのであろう。 しかし叛乱はしばしば怒りに任せて強力ではあるが、急激に拡大すると組織的に脆弱になり、やがて内部分裂を起し平定されることが多い。 日本書記には書かれていないが、このあとの朝鮮半島南部での新羅の勢力伸長をみると、反乱はほどなく伴跛の旧主であった新羅を中心として平定されたのであろう。 また加羅は既殿奚の判断によりかろうじて生き残ったが、政治勢力としてはほとんど力を失い、ほどなくして新羅へ併合されるのである。

このように考えると、伴跛がなぜ歴史の表舞台に突如登場し、短期間で姿を消したのかが説明できる。 己汶を巡る紛争の当初から新羅が問題に関与しており、伴跛が新羅を攻撃したことも理解できる。 もしも伴跛の高霊への帰属が、田中氏が干勒十二曲の作成時期として挙げられた、510年ごろよりそれほど遡らないならば、帰属してから叛乱軍化するまでは5年に満たず、高霊式土器が普及することもなかったであろう(補註8.1.新羅六部と本彼)。 考古学の時間粒度では、戦争や叛乱などの短期間の政治的動きを必ずしも捉えられないと考えられる。

9.東夷世界の国家形成 ー結語としてー

さて何故伴跛を始めとした、加耶の首長伝承を持つ諸勢力が、大加耶のもとに集まる事になったのだろうか。 朝鮮半島における政治勢力の成長の流れを見てみよう。

朝鮮半島における領域国家形成は、中華王朝の勢力後退にともなって動き始める。 三国志東夷伝韓伝に見るように、三世紀における朝鮮半島南部は小国分裂の状況にあった。 中華王朝は日本列島に対しては王をみとめても、朝鮮半島に対しては三世紀にいたるまで、邑君までしか認めていない。

西晋が八王の乱で混乱に陥ると、四世紀初頭には高句麗が楽浪郡と帯方郡を支配下に置いた。 三国志東夷伝に見るように、もともとは高句麗は沃沮や東濊と言った、朝鮮半島東岸の地域を勢力に治めていたが、二郡の支配以降おそらくその勢力を朝鮮半島全域に広げた。 高句麗を破った北燕が、高句麗敗兵と百済敗兵を支配下に置いていたとの記述や、百済などを徴兵対象にしていたとの記述が、晋書に見えることで伺える。

四世紀まず百済が倭と結び、高句麗から自立し始める。 金官加耶も倭と結び、高句麗に属した新羅を攻撃し始める。 高句麗は広開土王の時代に、新羅を中心に朝鮮半島南部に至る支配力を回復し、金官加耶を滅ぼしてしまう。

しかし五世紀後半になると、高句麗の圧力は朝鮮半島西岸に向い、475年ついに百済漢城が陥落し、百濟は一時的に滅亡してしまう。 百済の支配力が弱まった朝鮮半島南部には、倭やその同盟国である大加耶が勢力を伸ばしてくる。 479年には倭の嚮導により、加羅王荷知が南斉に朝貢し、加耶琴などの文化を背景に、その権威を大いに高める。 おそらく己汶はそのころ百済支配から脱し、大加耶を盟主として仰いだのであろう。

一方長寿王の死後に高句麗の圧力が弱まると、新羅は慶尚北道を支配下に置き、忠清北道にまで進出する。 その先兵となったのは慶尚北道の洛東江流域の、伴跛を始めとした旧加耶諸国であったのであろう。 しかし高句麗の圧力が弱まるにつれ、新羅の慶尚北道に対する領域支配は強化されてゆき、加耶を祖先伝承に持つ首長は、次第に新羅に対する不満を募らせ、興隆しつつあった大加耶によりどころを求め、新羅から離反したのであろうと考える。 大加耶の嘉實王はそのような興隆を誇り、干勒に帰属した諸国にちなんだ曲を作らせた。 しかしほどなく嘉實王は世を去り、大加耶を頼った諸国にとって、事態は暗転したと考えるのである。

伴跛の乱にはその背景に、六世紀に入ってからの新羅や百済の国家形成と、領域支配の強化に対する、地方領主の反感があったのではないかと思う。 まさに同時期の日本にも、古代最大の叛乱である磐井の乱が起こる。(補註9.1.伴跛と磐井) 六世紀という時代は、朝鮮半島や日本列島の古代国家が、次第に中央政権としての行政機構を備え、地方領主に対する領域支配を強めていった時代なのであろう。

本来そのような地方領主は歴史の脇役に過ぎない。 しかしそれはとうとうと流れる歴史の大河が、百済・新羅・日本の樣な王朝の形をとってのち、自分たちを主体とした歴史記録をのこしたからである。 歴史はただ一方向にながれるだけでなく、時に反流し、時に渦巻き、本流自体も予想も出来無い流れの変化を引き起こすのである。 歴史の流れを淡々とした段階的発展と捉えるのは誤りである。

日本書記における伴跛は、ともすれば歴史の中に埋もれてしまう存在が、そのダイナミズムによって史書の表舞台に現れ、一瞬の光芒を放った稀有な例なのではないかと思うのである。

補註

★補註2.1.伴跛/本彼の音韻の類似[戻る]

韻鏡をもとに伴跛と本彼の一字目を比較すると、共に一等韻上声、n終わりの陽類音節で、頭子音の清濁のみの違いである。 二字目は共に三等韻B類の陰類音節で頭子音も同じ、声調のみの違いとなっている。 二者はほぼ同音と見なして良い。

★補註2.2.伴跛/本彼と星山の音韻の類似[戻る]

星の中期朝鮮語はpyorであり、伴/本の音節末尾のnが音節末尾のrを代用したものであるとすると、繋がりが深いことが分かる。 また跛/彼の表す音は、中期朝鮮語/pa-hoi/(巌)や高句麗語の巴衣/波衣/波兮などに関連する地名要素で、星山の別名である碧珍の珍(新羅語で/tur/・同じく新羅語で石)に繋がると考えられる。 伴跛/本彼は/parpe/の樣な音を表し、星山は朝鮮訓と語義によって同じ地名を表現したものと思われる。 跛/彼/珍のように、本来の音がn終わりの文字で、r終わりの音節をあらすのは、rとnが共に上顎と舌による調音を行うためである。 他に達/tat/->/tar/忽/hot/->/hor/の様に、t終わりの音節でr終わりの音節をあらわす事があるが、tもまた同様の音であるためである。 これは中国語にはないr終わりの音節が、朝鮮系の語にあるために行われた代用である。

★補註2.3.一利と加利[戻る]

実は三国史記によれば、高霊郡に次の地名がある。

三国史記地理志より:

新復縣,本加尸兮縣,景德王改名,今未詳

新復県は本は加尸兮県で、景德王が改名した。今(三国史記編纂の1145年)は不明である。

新羅音では尸は/r/音を表し、加尸は/kar/の樣な音であろう。 加尸兮懸の推定地は、高霊郡牛谷面で大加耶中枢部から降る河川が洛東江に接近する付近である。 兮はしばしば谷や港などを表すので、大加耶との地理的関係からその洛東江に面した港であろう。 ここは高霊郡星山面とは山一つ挟んで隣接に近く、何故か今は未詳となっている。 新羅時代の一利と加尸兮は三国史記編纂時期には、一つの加利懸になっていたのではないかと思う。

★補註7.1.奇物と己汶[戻る]

ちなみにこの比定において奇物と己汶を同じとみているが、物/mot/と汶/mon/については、ともに/mor/のような音を表したと思われるからである。 また奇と己が同一視されているのも、古代朝鮮漢字音の特徴を表す。 既殿奚と古殿奚が、同一視されるのも同様の事情による。

★補註7.2.賓伎と碧珍[戻る]

伴跛/parpe/の跛/pe/や本彼/porpe/の彼/pe/は、中期朝鮮語の/pa-hoi/(巌)に繋がる地名接尾であり、星/pyor/山の山は表意的にこれを受けたものであろう。 本来の地名識別子は伴/本/par/、星/pyor/と考える。 賓伎/pouki/は上記識別子に、城を表す伎/ki/が接尾し、音節末のrが脱音したものと思われる。 そこに更に跛/彼(巌)を意味的に受けて、新羅語の石に通ずる珍/tur/が付随したものと見なせる。 すなはち賓伎は星山と碧珍を継ぐ形態であるように思える。

★補註8.1.新羅六部と本彼[戻る]。

もしも本彼が、新羅六部の本彼部とかかわりがあるなら、503年の迎日冷水里碑銘にその名がみえることから、少なくとも六世紀の初めには伴跛は新羅に属していた可能性が高い。 その場合524年の蔚珍鳳坪碑にもその名がみえることから、この時すでに新羅に帰服していたことになる(r8.1)。 新羅は武力で平定することができず、伴跛を連盟から切り崩し和解したのかもしれない。 新羅以前の中心地星山洞古墳群のある地域から、新羅時代の中心地一利郡(現在の高霊郡星山面)への移動も、伴跛内での何らかの政治的動きが関係していたのかもしれない。

★補註9.1.伴跛と磐井[戻る]。

伴跛の乱には、同時期の日本の磐井の乱との共通性がある。 まず両者ともその当時王権が進出していた地域の背後にある。 日本にとっての朝鮮半島への後背地としての北部九州と、新羅にとっての尚州から忠清北道への後背地としての星州である。 星州は新羅末期の十世紀に、後百済と対抗した新羅の碧珍将軍(後の碧珍李氏の祖)が守った要地である。

本彼が、新羅六部の本彼部とかかわりがあるとすると、本来新羅の中枢近くにあり、乱後何らかの意味で再び中枢に復帰したことになる。 継体紀の磐井の乱の記述は文飾が多く評価しづらいが、そのままに受け取れば、磐井はかっては毛野臣と共に働いたとしている。 磐井の子である筑紫葛子は、糟屋屯倉を献上して死罪をまぬかれると、その子孫はその後筑紫の君としての存在が認められるという。

両者の一つの違いは本彼が新羅文化圏だったのに対し、磐井は石人石馬の独自文化をもっていたことだろうか。 しかし一方で磐井の墓とされる岩戸山古墳を見れば、前方後円墳というファッションを共有していたことも間違いない。

参考文献

- [戻る](1.1) 田中 俊明

大加耶連盟の興亡と「任那」(吉川弘文館) - [戻る](1.2) 田中 俊明 二.加耶とは何か・3.ふたつの大加耶・大伽耶国の固有名は

前掲(1.1) 41ページ - [戻る](1.3) 今西 龍 加羅彊域考・四章・(8).伴跛國

朝鮮古史の研究(国書刊行会) 360ページ 国会図書館インターネット公開 - [戻る](1.4) 今西 龍 己汶伴跛考・下 伴跛

朝鮮古史の研究(国書刊行会) 391ページ 国会図書館インターネット公開 - [戻る](1.5) 武田 幸雄 討論伽耶はなぜほろんだか・加耶国の連盟について

伽耶はなぜほろんだか(大和書房) 167ページ発言 - [戻る](1.6) 山尾 幸久 三、加羅諸国の史的状況・1、加羅諸国の地理的範囲

倭王権と加羅諸国との歴史的関係青丘学術論集 (15), 95-133, 1999-11 113ページ - [戻る](1.7) 山本 孝文 Ⅱ 百済と新羅の考古学・5 古墳と副葬品の考古学・異なる国、異なる土器/国の消長と土器の分布動向は一致するか

古代韓半島と倭国 (中公叢書) 142ページ - [戻る](2.1) 田中 俊明 二.加耶とは何か・3.ふたつの大加耶・伴跛と本彼

前掲(1.1) 43ページ - [戻る](4.1) 今西 龍 加羅彊域考・四章・(12).古寧加耶

朝鮮古史の研究(国書刊行会) 365ページ 国会図書館インターネット公開 - [戻る](4.2) 今西 龍 加羅彊域考・四章・(14).碧珍加耶(京山加耶)

朝鮮古史の研究(国書刊行会) 368ページ 国会図書館インターネット公開 - [戻る](4.3) 山尾 幸久

前掲(1.6) - [戻る](4.4) 今西 龍 加羅彊域考・四章・(13).星山加耶

朝鮮古史の研究(国書刊行会) 366ページ 国会図書館インターネット公開 - [戻る](7.1) 田中 俊明 干勒十二曲と大加耶連盟

東洋史研究 (1990), 48(4): 760-799 - [戻る](7.2) 末松 保和 第九章 加羅諸国とその文化・(四)加羅の音楽と舞踏

任那興亡史(吉川弘文館) 242ページ - [戻る](r8.1) 深津 行徳 石碑ー歴史ものがたりの背景

人文資料科学の現在〈1〉 (立教大学人文叢書) (7~20ページ)

変更履歴

- 2020年03月13日 初版

- 2020年03月17日 二版

- 2020年03月20日 三版

白石南花記