會稽東冶之東

ー倭国地理観の源流ー

三国志に見える倭国の地理観

三国志魏書東夷伝にある倭人の記事には、三世紀の中国人の記録した日本の記事があることは大変有名です。 その中でも倭国の王が都を置いていたという邪馬台国は、その位置に対する議論が盛んに行われました。 三国志の記録によれば、倭国はかなり南方の国で、その位置は長江流域より南、その社会や風俗は中国南方の海南島に比較されています。 地域的には漢書地理志の粤地に相当する地域と考えられていたことになります。

渡邉義浩氏は孫呉の国際秩序と亶州に於て三国志呉書吳主伝の例を挙げて、會稽東冶の東に徐福の到達した亶州があり、それが倭国であると考えられていたと指摘します。 注目すべきはこの東征の時期が黄竜二年(西暦230年)で、曹魏への最初の倭人朝貢よりも前であることです。 即ちもしも亶州を倭と考えていたとしたら、倭が會稽東冶の東にあるという地理観は、それ以前に確立されていたはずであるということです。

倭国がこのように南にあるという地理観は、中国人の日本に対する地理観に長く影響しました。 山海経などでは、中国人にとって北方の入り口である燕地に属していた筈の倭人が、南方の粤地にまで達していた事になるのです。 中国人にとって倭国は中国大陸の東に南北に長く伸びた存在で、その奥地は南方にあることになったのです。

隋書流求國伝にみられる、建安郡すなはち漢代の會稽東冶から東への進出の試みは、隋の時代に下っても明らかにそこに倭国があると考えたからでしょう。 それは手に入れた布製の鎧を、見覚えがないか倭国の使者に見せていることからも分かります。

宋の時代の古今華夷区域総要図でも蝦夷を日本の南に描くなど、一度出来上がった地理観は中々訂正されなかったのです。 この影響は明の時代の混一疆理歴代国都之図にも影響を与えています。 三国志呉書吳主伝を見れば、三世紀の倭国の地理観に置いて既に、倭国の奥地は南にあるとの固定観念があったと思われます。 そのような倭国の地理観はどのようにして成立したのでしょうか。 その源流を探ってみたいと思います。

女王国の位置の謎

三国志には女王国の位置として下記のような記述が見えます。

A:自郡至女王國萬二千餘里。

(拙訳)郡より女王国まで一万ニ千里。

B:男子無大小皆黥面文身。

(拙訳)男子は身分に関わりなく、皆顔と体に入れ墨をしている。

C:自古以來、其使詣中國、皆自稱大夫。

(拙訳)昔からその使いが中国に詣ると、皆自ら大夫と称する。

D:夏后少康之子封於會稽、斷髮文身以避蛟龍之害。

(拙訳)夏后少康の子が會稽に封ぜられた時、髪を短く切り体に入れ墨をして、龍の幼生の害を避けた。

E:今倭水人好沈沒捕魚蛤、文身亦以厭大魚水禽。

(拙訳)今倭の水人は好んで水に潜り魚や貝を捕まえるが、大魚や水鳥を嫌って体に入れ墨をする。

(中略:入れ墨の記事)

F:計其道里、當在會稽、東治之東。

(拙訳)その道のりを計ると、まさに會稽郡、東冶県の東にある。

東治などと言う地名はない。文脈上突然未知の地名を出して来る位置ではない。後漢書に従い史記漢書にある東冶に改めた。

(中略:風俗の記事)

G:有無與儋耳、朱崖同。

(拙訳)その有り様は儋耳郡、朱崖郡に同じである。

この文には幾つか謎めいた部分があります。 まずFの部分です。 當の字は説文解字に田相值也。从田尚聲とあります。 本来田地などの取引の際、相当する土地を当てる所から来ているらしいのですが、丁度やぴったりと言ったニュアンスがあります。 ここでは當在〜で、「まさに〜にある」としました。 なぜ郡から概ね南に向かって一万ニ千里のところが、會稽郡の東冶県と言う漢の時代の特定の古地名を出して、そのちょうど東に当たると言うのか、いかにも唐突な感じは否めません。 後漢書、晋書などでは其地大較在會稽東冶之東とあり、これであれば概ね東となりそれ程違和感は無かったはずです。

Cの文も不思議です。 佐伯有清氏は、Bの倭人の入れ墨の記事と内容的に繋がらないため、この部分には本来聞其舊語、自謂太伯之後の一文があってDに繋がっていたのだとしています。 佐伯有清氏の指摘する一文は、唐代成立の類書である翰苑の注に、三世紀の史書魏略から引いたとしている部分に見えるものです。 太伯は春秋時代の呉国の祖先であり、髪を短く切り体に入れ墨をして、その地に住み着いたとされます。 そうなっていれば倭人の入れ墨の話から、入れ墨をした太伯の記事、呉の先祖の太伯に対する、同時代のライバル越の先祖の、夏少康の子となって話が繋がるからです。

しかし唐代成立の正史晋書では、自謂太伯之後と上古使詣中國、皆自稱大夫の二つの記事は又言で、宋代成立の大平御覧では、聞其舊語、自謂太伯之後と自上古以來、其使詣中國は又云で区切られ別の伝承であるとされています。 やはり太伯記事と中国への使者の記事を別伝とするのは、それぞれ別系統の史料に拠るものであったと考えるのが、妥当であると思われます。

このような文脈上の不自然さは何故生まれてくるのでしょうか。 三国志は冒頭の倭人在帶方東南大海之中、依山島爲國邑。舊百餘國、漢時有朝見者、今使譯所通三十國が、漢書地理志燕地の条の樂浪海中有倭人、分爲百餘國、以歳時來獻見云を下敷きにするなど、対象読者として先行の史書を読んでいる者を想定しています。 三国志の書かれた時代、前漢代成立の史記、後漢時代成立の漢書、後漢時代に編纂が進められた東観漢記は三大史書であり、三国志を読むような人間は当然読んでいると考えられたのでしょう。 つまりこれら先行史書を読んで居ない人間には、下敷きにされた記事が分からないため、文脈の繋がりが不自然になるのです。 史記と漢書に付いては現存しますが、東観漢記は既に滅んでいます。 恐らくこの文脈の不自然さは、東観漢記の文面を知らないことからくるのではないでしょうか。

倭国の極南界の謎

三国志に東観漢記の文面が分からないための理解しがたい文脈があるとしたら、他にもそのような不自然な内容を持つ文献があるはずです。 五世紀に成立した後漢書は、その原史料として東観漢記を多く利用しているとされます。 一方で三国志東夷伝の書稱に前史之所未備焉、すなはち前史に未だに備わっていないところを為すとの記述があります。 ここから先行の正史と言うべき東観漢記には、東夷伝は無かったものと思われ、後漢書東夷伝は三国志東夷伝を重要な原史料としていると考えられます。 つまり三国志は東観漢記を下敷きにし、後漢書は三国志と東観漢記下敷きにしているわけです。 三国志と後漢書を分析すれば、本来東観漢記にどのような記事があったかを推測することが出来、三国志や後漢書の謎も解けるかもしれません。

ここで後漢書東夷伝の倭奴國の朝貢記事を見てみましょう。

H:建武中元二年、倭奴國奉貢朝賀

(拙訳)後漢光武帝の建武中元二年(西暦57年)、倭奴國が貢物を捧げ朝廷に挨拶に来た。

I:使人自稱大夫、倭國之極南界也。

(拙訳)使者は自ら大夫であると言った。倭国の極南界にある。

J:光武賜以印綬。

(拙訳)光武帝は印綬を以て賜い物とした。

この記事で不可解とされてきたのが、Iに見える倭国の極南界の記載です。 もしもこの文が後漢代の原史料を基にしたとすれば、幾つか不自然な点があります。

まず朝貢してきたのは、後漢書帝紀には倭奴國王とあるのに、倭国と言う言葉を出している点です。 倭国であれば倭国王がいるはずで、それにもかかわらず朝貢してきたのが倭奴國王であるならば、この時点ではまだ倭国とは認定されていなったのではないでしょうか。 もう一点はこの紀元57年の段階では、考古学的に漢系遺物の状況などから、朝貢してきたのは北部九州の国であると思われます。 つまりまだ倭国に対する認識はそれ程広がっていなかったと思われるのに、極南界と地理的位置を指定している点です。 この時代の倭国は北部九州までであるとして、そこが極南界であったとする説もありますが、南の果てはどのように確認されたのでしょうか。 どうして極南界などと言う、明確な表現が出てきたのでしょうか。

一方この極南界記事が後漢書を著した范曄が書いたとする説があります。 この説では、范曄は倭奴國を前史である三国志に探し、下記の文中の奴國であると考えたとします。

K:自女王國以北、其戸數道里可得略載、其餘旁國遠絶、不可得詳。

(拙訳)女王国以北については戸数と道里を略載できるが、その他の傍らの国々は遠く離れてその詳細を得る事は出来無い。

L:次有斯馬國、(十九ヶ国略)、次有奴國、此女王境界所盡。

(拙訳)次に斯馬国がある、(十九ヶ国略)、次に奴国があり、ここが女王の領域の尽きるところである。

この説では確かに倭王である女王の領域の尽きるところにある奴国であり、まさに倭国の極南界に相応しいと思われます。 ただ何故范曄が後漢代の朝貢国が、三国志の国々の最初の方に現れる戸数ニ万の大国である奴国でなく、はるかに遠くの国名以外の詳細のわからない奴国であると考えたのかが分からないのです。

ここで着目したいのが、前節その文脈上の不自然さを指摘したCの自古以來、其使詣中國、皆自稱大夫と言う記述です。 この過去の倭人の朝貢使が自ら大夫であると言ったという文は、明らかにIの文に関連していると思われます。

この二つの文に謎があるとしたら、やは三国志と後漢書の前史である、東観漢記に原因があるのではないでしょうか。 後漢書の原史料である東観漢記にはこの時の朝貢に関する記録があったはずなのです。

東観漢記朝貢記事の推定

前節で述べた倭国の極南界の記事に関して、その原因を東観漢記の該当朝貢記事に求めるとしたら、そこにはどのような記載があったのでしょうか。 范曄がその記事に現れる倭奴国を、三国志の倭国の最南端の奴国であると見なすとしたら、恐らくそこには倭奴国に付いての地理的情報があったのでしょう。 まず三国志の最南端の奴国に付いて、どのような地理的情報が有るか確認してみましょう。 そもそもK:自女王國以北、其戸數道里可得略載、其餘旁國遠絶、不可得詳には、その詳細は分からないとなっているため、わずかに確認できるのはそこに書かれた其餘旁國のみとなります。 傍にあったのならその地理的位置は女王国の位置によるしかないでしょう。 そこにある位置情報は、Aの郡から一万ニ千里と、Fの會稽東冶の東です。

ここで前々節で述べたF:計其道里、當在會稽、東治之東の文に対する疑問に関して考えてみます。 この文では、郡から一万ニ千里と言う道程から、女王国はちょうど會稽東治の東であるとしています。 西晋の時代には中国本土においては、禹貢地域図などの測量による優れた地図が作られ、後世に継承されています。 しかし中国の地図は本土においてはその当時としては抜きん出た精度であっても、中国の支配権の及ばない地域については全くあてにならないものでした。 何故三国志ではそのように正確に位置が分かったかのような記載を行っているのでしょうか。

私は東観漢記の倭奴国朝貢記事には、その国が後漢書に見える、會稽東冶の東にあったという記述があったのではないかと思います。 つまり三国志の當在會稽、東治之東の當は、地理的に丁度の意味でなく、まさに前史にある通りであるとの意味であったのではないでしょうか。 三国志成立時期の建安郡ではなく、會稽東治と言う漢代の古地名が出てくる理由も、そうでなければ文脈が繋がらないからでしょう。

前々節で述べたC:自古以來、其使詣中國、皆自稱大夫の文脈上の不自然さに関して考えてみます。 B:男子無大小皆黥面文身の文とD:夏后少康之子封於會稽、斷髮文身以避蛟龍之害の文は、両方入れ墨が関連しているので繋がります。 何故三国志では、両者に対して無関係なCが挟み込まれているのでしょうか。

文脈を見る限りCは入れ墨に関連するか、夏少康の子以下の記事が、漢書地理志粤地の条を下敷きにしている事から、粤地に関連するものでなければなりません。 この倭人が自ら大夫と名宣ったと言う記事は、まさに今考察している東観漢記の倭奴国朝貢記事を下敷きにしていることから、元の記事には入れ墨か粤地に関連する部分があったはずです。 ここで漢書地理志粤地の条の由来に関しての記述を見てみましょう。

まずDの下敷きになった夏少康の子の話題に続き、その二十世の後の越の勾踐の、有名な呉王夫差との呉越の争いに付いて触れ、さらにその勾踐の子孫に付いての話が続きます。

後五世為楚所滅、子孫分散、君服於楚。

(拙訳)その五世の後に楚に滅ぼされ、子孫は分散して君は楚に服従した。

後十世、至閩君搖、佐諸侯平秦。漢興、復立搖為越王。

(拙訳)その十世の後、閩君搖に至り、諸侯を佐け秦を平定した。漢がおこり、また搖を立て越王とした。

是時、秦南海尉趙佗亦自王、傳國至武帝時、盡滅以為郡云。

(拙訳)この時、秦の南海尉の趙佗もまた自ら王となった。その後武帝に至って、これらの国をことごとくみな滅し郡と爲したと云う。

この由来を見る限り、閩君搖の治めた東甌国の地は粤地と言うことになります。 東甌国の地は現在の温州ですから、その南の福州市にあった東冶もまた粤地です。 地理志には書かれていませんが、東冶は東甌国と同祖の越系の国であった、閩越国のあった場所です。 漢書地理志の分類では単に會稽なら呉地なのですが、會稽東冶については、そこに記載された由来からすれば粤地に属する事になります。

では何故後漢書を書いた范曄は、倭奴国に対する、このような重要な地理的情報を省いたのでしょうか。 既に述べたように、東観漢記には東夷伝は無かったと思われます。 范曄は三国志を参照して後漢書の東夷伝をあらわしたと思われます。 その際に三国志の女王国の地理的情報をもとに下記の記事を作成したのではないでしょうか。

M:其大倭王居邪馬臺國。樂浪郡徼、去其國萬二千里、去其西北界拘邪韓國七千餘里。

(拙訳)その大倭王は邪馬台国にいる。樂浪郡の堺からその国まで一万二千里、その西北の境界拘邪韓国まで七千里あまり。

N:其地大較在會稽東冶之東。

(拙訳)その地は凡そ會稽郡東冶県の東である。

O:與朱崖、儋耳相近、故其法俗多同。

(拙訳)朱崖、儋耳と近く、それ故その社会や風習は多く同じである。

つまり會稽東冶の東と言う地理情報を、その大倭王の居る邪馬台国の地理的情報として使用してしまったのでしょう。 同じ文面を繰り返すことを避け、その代わりに地理情報として三国志の文面に倭奴国を探し、それが倭の奴国であると理解したのでしょう。 そして二つある奴国の内、會稽東冶の東にある女王国の傍の奴国、即ち女王の境界の尽きる所の奴国を指定するために、倭国の極南界としたのでしょう。

恐らく東観漢記の倭奴国朝貢記事には、Nのような地理情報が記載されていたのでしょう。

倭奴国と女王国

東観漢記朝貢記事の推定の節では、三国志の當在會稽、東冶之東の當は、地理的に丁度の意味でなく、まさに前史にある通りであるとの意味であったと述べました。 東観漢記の倭奴國の位置情報と、三国志の女王国の位置情報が一致していたことは、東観漢記がまだ残っていた唐代の北史、隋書などに大きな影響を与えたようです。

隋書:

漢光武時、遣使入朝、自稱大夫。安帝時、又遣使朝貢、謂之倭奴國。

(節訳)漢の光武帝の時、遣使入朝し、自ら大夫と称した。安帝の時また遣使朝貢。これを倭奴国と言う。

後漢書安帝紀には、倭國遣使奉獻となっていますから、これは倭国を倭奴国と言うも同じ事で、倭国と倭奴国を完全に同一視しています。 旧唐書に至っては、古倭奴國也と直言しているのです。 しかし三国志で當在會稽、東冶之東と書いた人物は、どのように考えていたのでしょうか。

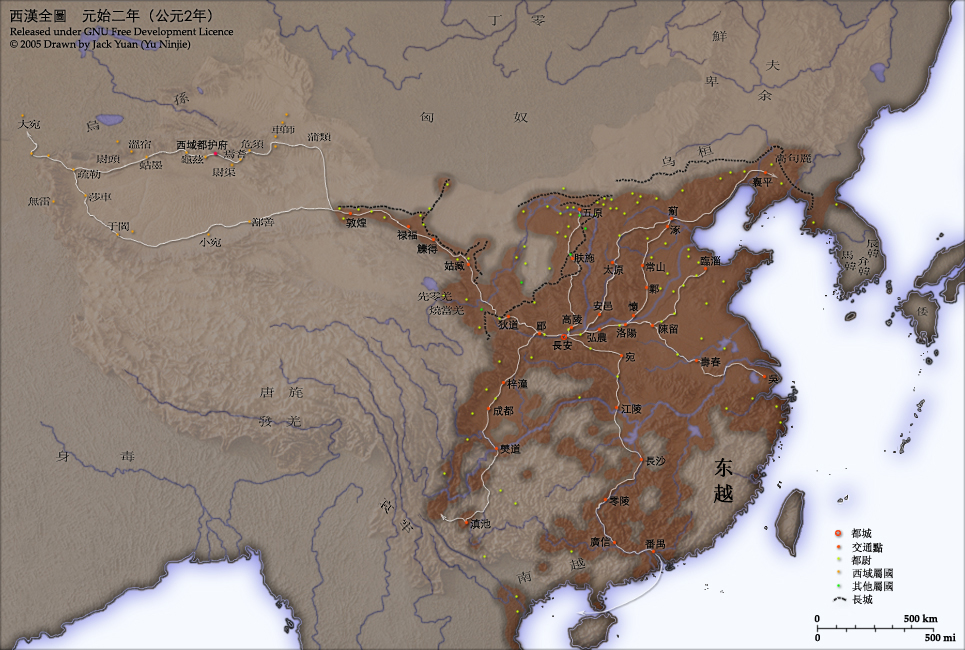

まずその道里を計れば確かに、前史に言う會稽東冶の辺りにが当たっていると言っているのですから、道里つまり帯方から一万ニ千里が、当時の地理観で會稽東冶の東に来ているはずです。 議論に当たって現代の地図や地理観を基にしても意味がないため、関連する地名とその距離表記を後漢書郡国志で見てみます。 漢書地理志では楽浪郡は燕地に、會稽郡は呉地に属します。 それ以下は粤地に属する郡を列記しました。

楽浪郡:雒陽東北五千里

會稽郡:雒陽東三千八百里

蒼梧郡:雒陽南六千四百一十里

鬱林郡:雒陽南六千五百里

合浦郡:雒陽南九千一百九十一里

交阯郡:雒陽南萬一千里

九真郡:雒陽南萬一千五百八十里

南海郡:雒陽南七千一百里

日南郡:雒陽南萬三千四百里

後漢書の志は西晋の司馬彪の続漢書にあったものを、後漢書に補ったもので、郡県名や戸数は後漢順帝時代のものとされます。 距離は細注ですので時期は不明ですが、細注に対する南朝梁の劉昭の注と思われるものが残っているため、南北朝以前と思われます。 今南北成分のみに着目して、帯方から一万ニ千里が洛陽の南北何里に相当するか考えてみます。

帯方郡は距離が出ていないので楽浪郡を基準にすると、そこは洛陽の東北五千里ですから、南北成分では洛陽の北三千五百里程になります。 帯方郡から狗邪韓国までの七千里の内、南北成分が韓の方四千里とし、そこに海峡渡海の三千里、奴国までの東南方向六百里を計算するとざっくり七千四百里となります。 そこから女王国までの一万ニ千里から、不彌国までの一万七百里を引いて南千三百里とすると、女王国は帯方郡の八千七百里南にあることになります。 洛陽を基準とすれば、南に約五千二百里となります。 武帝に滅ぼされる前には、所謂呉地とされる長江河口域よりも南に東甌国があり、さらに南に閩越国、その南に南越国がありました。 南越国の中心が南海郡治の番禺ですから、閩越国の中心である會稽郡東冶県は洛陽の東の會稽郡治よりはかなり南で、番禺の位置洛陽の南七千一百里の三分のニ、南四千八百里とすれば確かに大体會稽東冶の東になります。

実際にはこの距離を計算したのは、恐らく三国志原史料の魏略の著者魚豢で、水行陸行の二ヶ月を三国志明帝紀景初二年に引く干竇晉紀に見るように、軍隊の移動に要する千里一月と見なしたと思われます。 したがって総距離は本来一万二千七百里、これは概算表現では萬二千餘里となります。 女王国は帯方郡の九千四百里南、洛陽の五千九百里南と考えていたでしょう。 若干南に行き過ぎるような感じがありますが、このあたりがさらに南の合浦郡の南方にある、儋耳朱崖の風俗社会との比較に繋がっているのかもしれません。 そしてこれがさらに後漢書の朱崖儋耳に近いと言う表現に繋がって行くのでしょう。

では三国志は地理的に重なる東観漢記の倭奴国と女王国を同一視しているのでしょうか。 これは確実には言えませんが、私は同一視していないように感じます。

もしも女王国と倭奴国を同一視していないとすると、二つのケースが考えられると思います。 一つは傍ら二十一ヶ国の情報が既に原史料に女王国の傍にあるものとして書かれていた場合です。 その場合女王国の傍らの奴国を、東観漢記の倭奴国と見なしたのでしょう。

もう一つのケースは傍ら二十一ヶ国の情報が女王国までの里程と別資料であった場合です。 その場合、やはり二十一ヶ国の奴国を倭奴国と見做し、二十一ヶ国の国名を女王国の傍らの国として記載したでしょう。 自説では女王国までの里程は、三国志の原史料になった魏略で完成し、魏略の著者である魚豢がこの二十一ヶ国を挿入したと考えています。 詳しくは下記を御参照下さい。

倭人伝の到と至 -三国志東夷伝の原史料についての考察(前編)-

後漢代の倭国地理観

後漢代の倭国の地理に関する認識は、どのようなものだったのか見てみましょう。 考古学的にみても後漢代のこのような、倭に対する地理観が伺える事実が有ります。 倭奴国王に光武の授けた印は、江戸時代に博多湾・志賀島で掘り出されものとされ、蛇鈕の金印であることが分かっています。 朝日新聞社刊、週刊朝日百科「日本の国宝」の中で、高倉洋彰氏は下記のように述べておられます。

「漢委奴國王」金印は蛇鈕で名高い。 漢の印制に蛇鈕はないが、後漢から晋代の蛇鈕印が他に十二例知られていて、半通印の一例を除けば、南方の諸民族に与えた可能性が高い。 「魏志三国志」をみると倭の習俗が、ベトナムのハノイとほぼ同じ緯度にある海南島に近いと表現していて、中国は倭を南方の民族と誤解していたふしがある。 したがって奴国王印の蛇鈕も南方諸民族用のそれとみられ、漢の倭についての地理観をうかがわせる。

後漢代の倭人に対する地理的認識について、文献的上の証拠はないでしょうか。 まさに倭奴国の朝貢と同時代の証言として、一世紀に書かれた王充の論衡を見てみます。

異嘘第十八:

周之時、天下太平、倭人來獻暢草(本来倭字を欠いているが他の記事との整合性から補った)

(拙訳)周の時代、天下太平、倭人がやってきて暢草を献じた。

儒增第二十六:

周時天下太平、越裳獻白雉、倭人貢鬯草

(拙訳)周の時代、天下太平。越裳は白い雉を献じ、倭人は鬯草を貢いだ。

恢國第五十八:

成王之時、越常獻雉、倭人貢暢

(拙訳)成王の時、越常は雉を献じ、倭人は暢を貢いだ。

越常/越裳は南方の民族で、後漢書には交阯之南有越裳國、つまり交阯(ベトナム北部)の南に越裳国があるとしています。 地域的には漢書地理志の分類では粤地に属する人々になります。

暢草は上記異嘘第十八の続きを見ると、

夫暢草可以熾釀、芬香暢達者、將祭、灌暢降神。

(拙訳)さて暢草は加熱して醸すべきもの。良い香りをのびのびと広げる。まさに祭にあっては、暢を灌ぎ神を降ろす。

また暢と鬯は同音で、論衡を見る限り同じものであるようです。 漢書顔師古注にも鬯は暢の古字で通字とされています。 鬯は後漢代のニ世紀初頭成立の辞書である説文解字には下記のようにあります。

以秬釀鬱艸、芬芳攸服、以降神也

(拙訳)黒キビを以て鬱草を醸し、芳香を服するところに神が降りる。

同じ説文解字には鬱という字の説明として香り高い草であるとしますが、さらに下記が続きます。

一曰鬱鬯、百艸之華、遠方鬱人所貢芳艸、合釀之以降神。鬱、今鬱林郡也

(拙訳)ある説では、鬱鬯は百草の華、遠方の鬱人が香り高い草を貢ぎ、合わせて醸して神を降ろすと言う。鬱は今の鬱林郡である。

鬱林郡は現在の広西チワン族自治区の中央部、香港の西北、ベトナムのハノイの北東にあたり、まさに漢書地理志の粤地の属になります。 鬱人と鬯に付いての記述はもっと古い書物にもあります。

戦国時代成立の周語:

王乃淳濯饗醴、及期、鬱人薦鬯、犧人薦醴、王祼鬯、饗醴乃行、百吏、庶民畢從

(拙訳)王の沐浴酒宴の日が来ると、鬱人は鬯を薦め、酒祭官は醴を薦める。王は鬯により神を降ろし、酒宴の場には全ての官吏や庶民が揃う。

前漢以前成立の周礼:

鬱人掌祼器。凡祭祀賓客之祼事。和鬱鬯以實彝而陳之

(拙訳)鬱人は神降ろしの酒祭器をつかさどる。凡そ祭祀や賓客の酒祭時に、鬱鬯を調合し宗廟の祭器を正してこれを並べる

いずれも周の時代の出来事として記録されています。 鬱人と鬯の関係の記録は、論衡にある倭人と鬯の関係の記録などよりも、遥かに古いものであることが分かります。 鬱人と鬯の関係については、周語、周礼、説文解字などの複数の記録がありますが、倭人と鬯の関係の記録は全く孤立したものです。 そもそも鬱は、鬯を含む会意文字で、このとからも鬱と鬯の関係の深さが伺えます。 論衡には下記のような一文もあります。

超奇第三十九:

白雉貢於越、暢草獻於宛

(拙訳)白雉は越に於て貢がれ、暢草は宛に於て献じられる。

ここで論衡の解説書によれば宛は鬱の意とあります。 確かに康熙字典によれば、宛は鬱と通音とあります。 日本漢字音では宛(えん)鬱(うつ)で読みが違いますが、唐の時代の韻鏡を基にした現在の分類では、いずれも三等C1類合口影母で、陽類と入声の違いしかありません。 これは音節の最後が、tかnの違いです。 しかもこの二つはいずれも、上顎の歯茎に舌をつける音で類似音と言えます。 確かに通音の可能性はあるでしょう。 実際宛に草冠を被せた菀には、鬱と宛の両方の読みがあります。 これはこの二字が通字として用いられた痕跡と考えられます。 王充は暢草を貢いだのは倭人であるとしていますが、それは地理的には鬱であるとしているのです。 王充の言う倭人はまさに鬱人であることが分かります。

王充は迷信などを批判した合理主義者のように言われますが、同時に頌漢論で漢王朝を讃えています。 後漢王朝は王充が批判した讖緯説に染まるところが多く、山田勝美氏によれば(新釈漢文大系論衡)、漢王朝礼賛は晩年に漢王朝に仕官した時期の阿りかもしれないとされています。 しかしこの点に関しては、笠原祥士郎氏(王充における儒家と王朝)などは、頌漢論は王充の思想の中で重要な位置を占めるものであるとします。 実際に論衡の頌漢論以外の部分でも、漢王朝自体に対する批判は感じられず、漢王朝礼賛は王充の本音ではないかと感じます。 恐らく王充がまだ仕官していた時期に起こった倭人の朝貢は、王充にとって各別に印象深く、後漢王朝の繁栄を象徴するものとして捉えられたと思います。

鬱人は周時代の記録に現れて後、歴史から姿を消してしまいました。 恢國第五十八はでは越常氏が雉を献じ、倭人が暢を貢いた話に続いて、それでも周は滅びたと続きます。 一方周の時代に越常が献じた雉は一羽であったのに、漢の時代には三羽を献じ、四夷が朝貢し、漢の領域は伝説の尭舜の時代を大きく越えて広がっているとします。 漢王朝礼賛の話が続くのですが、ここで唯一周に有って漢に無いものが、暢を貢ぐものであるわけです。

王充は歴史家の班彪に師事したとの記録があり、論衡でも賞賛していることからも分かるように、その子班固とは知り合いだったと思われます。 漢書の著作で有名な班固は、著作中の漢書を後漢明帝に認められ、東観漢記光武帝紀の編纂に携わります。 東観漢記に東夷伝が無かったとすると、倭奴国の朝貢記事は光武帝紀の中にあった可能性が高いと思われますので、王充もその内容を知っていた可能性があります。 倭の発音には唐代の想定音で、三等B類合口影母の読みがあり、鬱の三等C1類合口影母の読みと末尾子音の有無を除いて類似しています。 倭人が越常氏や鬱人同様に漢書地理志の粤地に属し音韻も似ていることから、意図的な同一視を行ったものと思います。 王充にとっては、倭人の朝貢は暢を貢ぐものと言う、漢王朝にとって欠けたピースを補うものだったのでしょう。 光武帝に朝貢した倭人は暢を貢いだ訳ではないでしょうが、かって暢を貢いだ鬱人は倭人であるとすることで、倭人の朝貢を受けた後漢王朝は、周王朝に対して一点も引けを取らないことになるのです。

もしも王充に倭人が漢書地理志の粤地に属すると言う認識がなかったら、このような同一視はさすがに無理だったことでしょう。

倭奴国朝見の位置付け

それではこのような倭人に関する地理観をもたらした、倭奴国朝貢とはどのような出来事だったのでしょうか。 既に後漢書東夷伝の記事はHIJに見ましたので、後漢書帝紀の記事と後漢紀の記事を確認しておきましょう。

後漢書光武帝紀中元二年:

二年春正月辛未、初立北郊、祀后土。東夷倭奴國王遣使奉獻。

(拙訳)中元二年(紀元57年)、春正月辛未、初めて北郊を立て、后土を祀る。東夷の倭奴国王が使いを遣わして奉献した。

後漢紀光武帝紀中元二年: 二年春正月辛未、初起北郊、祀后土。丁丑、倭奴國王遣使奉獻。

後漢紀には倭奴国の遣使が同月丁丑となっており、北郊を立て、后土を祀ってから六日後のことであることが分かります。 光武帝の崩御は二月戊戌ですから、遣使の僅かニ十一日後になります。 光武帝の力で成立したような後漢王朝には先行きに対する不安もあったでしょう。 この時期に北郊を立て、后土を祀った事と合わせて、王朝の継続を願う意味のセレモニーだったのではないでしょうか。 恐らく中元に改元したあたりからの計画ではないでしょうか。 もしもセレモニーだとしたら、この朝貢には前史があったのではないでしょうか。 つまり一度朝貢したことがあるからこそ、このタイミングで呼んだのでしょう。 その前史とはどのようなものだったのでしょうか。

時代的に倭奴国朝見の前史にあたる記録は下記の五つです。

| No | 史書名 | 成立年代 | 時代 | 民族/国 | 地域別 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 論衡 | 一世紀 | 西周 | 倭人 | 宛(鬱林) |

| 2 | 山海経 | 前漢 | 戦国 | 倭 | 海内北経/属燕 |

| 3 | 漢書地理志燕地の条 | 一世紀 | 前漢 | 倭人 | 漢書地理志燕地 |

| 4 | 漢書地理志呉地の条 | 一世紀 | 前漢 | 東鯷人 | 漢書地理志呉地 |

| 5 | 漢書王莽伝 | 一世紀 | 前漢末 | 東夷王 | 中国東方海上 |

| 6 | 後漢書 | 五世紀 | 紀元57年 | 倭奴国 | 倭国の極南界 |

4と5は倭ではありませんが、大海を渡ってきた、或いは海外と言う表現から、倭の可能性のあるものです。 この内3、4、5と6の原史料の東観漢記の記録は班固が関係している可能性が高いものです。 そして1も班固と知り合いの王充によるものであることを考えると、2を除いて他の記録はバラバラなものでなく、倭奴国朝見と言う出来事を体験した、同時代人による倭人観を示している可能性があります。

これらの記録のうち、後漢王朝が先例とした可能性のあるものはどれでしょうか。 1と2は明らかに時代が離れすぎていますので除外できます。 同じ漢王朝の時代の出来事の筈です。 そうすると明らかに倭となるのは3しか有りません。

ここで面白い類例があります。 韓人の朝貢記録です。 まず魏略によれば、王莽の地皇時(紀元20年〜23年)に廉斯の鑡が投降してきたと伝えます。 続いて後漢書によれば建武二十年(紀元44年)に韓人廉斯人の蘇馬諟が朝貢してきたと伝え、さらに魏略によれば延光四年(紀元125年)に再び除を受けると続きます。 倭人の朝貢の記録は、建武中元二年(紀元57年)の倭奴国に続いて永初元年(紀元107年)の倭国朝貢と続きますから、韓人の二回目と三回目の記録と並行的です。 韓人の例との平行関係を見るならば、それ以前の王莽の時代に倭人の朝貢が有っても良さそうです。 5の王莽伝に見える東夷王の大海を渡っての朝貢は、王莽伝の記事から恐らく元始元年から四年(紀元1年〜4年)の事と思われ、いまだ前漢の時代ではあるけれども、既に王莽の実権下にあった点でも、韓人廉斯鑡の投降と平行関係が保てます。 この王莽の時代の朝貢は、越裳氏の白雉献上に始まり、北方の匈奴、南方の黄支国、西方の羌族と共に東夷の王が呼ばれたと言うもので、王莽が自分の権力の正当性をアピールするためのセレモニーであったと思われます。 特に越裳氏の白雉献上は、儒教の理想とする周の時代の先例に基づくもので、儒教的な秩序を打ち立てようとする王莽にとっては特別な意味があったでしょう。 しかしこれは名目上前漢平帝の時代に行われたもので、王莽による簒奪の前、漢王朝のセレモニーでもあったわけです。 後漢王朝が先例とするに相応しいものであると思われます。

ここで一つ面白い事実が有ります。 先に述べたように、恢國第五十八には周代の越常氏と倭人が暢を貢いた話に続いて、それを上回るものとして漢の時代の越常氏と四夷の朝貢の話が続きます。 これに続いて今の出来事として、哀牢、鄯善、羌、匈奴が漢に下った話が出てきます。 何故ここで倭人の名が挙っていないのでしょうか。 恢國第五十八は頌漢論に属するもので、これは須頌第六十にあるように、今上章帝の治を讃える為に書かれたものです。 上記の哀牢以下は章帝の時代に投降した事実が有ります。 もちろん章帝の時代に倭人は朝貢していませんから、哀牢以下に倭人が出てこないのは理解できます。 しかし平帝の時代の四夷の朝貢に倭人が含まれていたなら、倭人朝貢を漢王朝の徳とする王充が、ここで言及しないとは思えないのです。 つまり大海を渡った東夷の王は、王充には倭人とは認識されていないのです。

確かに王莽伝には、この四夷は北方の匈奴、南方の黄支国、西方の羌族、東夷の王とあって、倭人とは呼ばれた民族はいません。 ではこの民族はどのような名前で呼ばれていたのでしょうか。 漢書を書いた班固はこの民族について他に何も記録しなかったのでしょうか。

上記民族について見ると匈奴と羌は漢書地理志秦地の条に、黄支は漢書地理志粤地の条にその名が見えます。 東夷の王も漢書地理志の何処かの条に名前が挙がっているのでは無いでしょうか。 その民族は中国の東方にいて、大海を渡ってきたはずです。 それに合致するのは漢書地理志呉地の条に見える下記の民族だけなのです。

漢書地理志呉地:

會稽海外有東鯷人、分為二十餘國、以歲時來獻見云。

(拙訳)會稽の大海の向こうに東鯷人が居る。二十餘の国に分かれていて、季節ごとに朝廷にやって来て献上を行ったと伝えられる。

倭国地理観の源流

前節までの考察で紀元57年の倭奴国の朝貢は、平帝時代の東鯷人の朝見を下敷きにしたセレモニーである可能性を指摘しました。 しかし何故東鯷人の朝見を下敷きにしたセレモニーが倭人の朝見セレモニーに成ってしまったのでしょうか。 そもそも王莽の企画した東鯷人の朝見はどのようなものだったのでしょうか。 王莽伝の下記の一節を見ると、王莽は方位に非常に固執していることが分かります。

漢書王莽伝:

莽既致太平、北化匈奴、東致海外、南懷黄支 、唯西方未有加。

(小竹武夫氏訳)奔は国内を太平にした後、北方に匈奴を教化し、東方に海外の民を招致し、南方に黄支国を手なずけたが、ただ西方にはまだ何ら手を差し伸べていなかった。

従って東夷の王は何が何でも東の方位であるべきでした。 漢書地理志では倭人は燕地に属する事になっています。 また遡って山海経でも、倭は方位的には燕に属する事になっています。 つまり倭人は伝統的に中国の北方に属すると考えられていたわけです。 倭人では東からの朝貢者として相応しくなかったのです。

史記本紀では紀元前219年に徐巿(徐福)が海中の蓬萊、方丈、瀛洲の三島に、仙人を求めに行ったが得られず、紀元前210年に始皇帝に督促を受けたと言います。 徐福が男女三千人と五穀や種種の工人を連れて海を渡り、平原広沢を得て帰らなかったと言う話は、史記の准南衝山列伝に置いて伍被の語った話となっており、既に半伝説化しているようではあります。 もともと中国には東方海上に仙人の住む島が有るとの伝説があった上、徐福の伝説も知っていたでしょうから、王莽が東方海上の人びとを呼び寄せようとしたのは不思議ではありません。 時代は下るのですが興味深い記録が残っています。

三国志呉書吳主伝:

遣將軍衞溫、諸葛直將甲士萬人浮海求夷洲及亶洲。亶洲在海中、長老傳言秦始皇帝遣方士徐福將童男童女數千人入海、求蓬萊神山及仙藥、止此洲不還。世相承有數萬家、其上人民、時有至會稽貨布、會稽東冶縣人海行、亦有遭風流移至亶洲者。所在絕遠、卒不可得至、但得夷洲數千人還。

(拙訳)将軍衛温・諸葛直に甲士万人を率いて海を超て夷洲と亶洲を求めさせた。亶洲は海中に在る。長老によれば秦始皇帝が方士徐福に、童男童女数千人を率いて海に入り、蓬萊の神山および仙薬を求めさせたが、この洲に止まって還らなかったと言う。何世代も経過して数万家が有る。その土地の人民は時に會稽に至って商う事がある。會稽の東冶県の人が海を行く時、亦た風に遭って漂流して亶洲に至る者もあった。その場所は絶えて遠くついに至る事が出来ず、ただ夷州の数千人を得て帰った。

東県などと言う地名はないので、後漢書に従い會稽東縣は會稽東冶縣と改めました。

曹魏に卑弥呼が朝貢する前の黄龍二年(230年)、呉はその地を求めさせたのですが行き着けませんでした。 會稽東冶県は古くから海民の住むところで、海の向こうとの偶発的な交流があったようです。 木下尚子氏の「銭貨からみた奄美・沖縄地域の交流史」によれば、沖縄久米島では前漢武帝期に遡る赤側五銖銭が発見されており、久米島に集中する事や発見例の多さから、北の日本列島経由ではなく、大陸との直接交流があったであろうとされています。 會稽東冶県と西南諸島との交流は王莽以前に遡るものでしょう。 しかし三国志呉書の語るところでは、三世紀に下ってもそこは簡単に行きつける場所では無かったのです。

では王莽はどうやって東の海の向こうから人びとを呼び寄せようとしたのでしょうか。 当然何か別の手段を考えたでしょう。 それが倭人を利用することだったのだと思います。 倭人は北の燕地に属しますが樂浪の海中にいることは、漢書地理志燕地の条に見えます。

漢書地理志燕地:

樂浪海中有倭人、分為百餘國、以歲時來獻見云。

(拙訳)樂浪の海の中に倭人が居る。百餘の国に分かれていて、季節ごとに朝廷にやって来て献上を行ったと伝えられる。

王莽の耳には倭人が燕地の楽浪郡から見ると南にいて、しかもその地理がかなり奥深いものであることが届いていたのではないでしょうか。 北部九州の倭人は、地理志にあるとおり前漢時代から樂浪などと交流があったことが、考古学的にも知られています。 王莽はこの漢に朝貢に来る倭人に、遥か南の奥地にいる倭人とは異俗の民を、連れてくるように命令したのではないかと私は思います。

倭人はこの呼びかけに応えることができたのではないでしょうか。 王莽はその初見の民を、會稽の海の向こうにいる東夷王として扱ったのであろうと思います。 その際に実体はどうであろうと、王莽にはどうでも良かったと思います。 既述のように後漢書郡国志によれば、會稽は洛陽の東にあると考えられていたらしいことから、方位に拘る王莽政権は會稽海外と記録させた可能性があります。

これが班固の記録した會稽海外の東鯷人であると思われます。 漢書地理志の記載が東鯷人と倭人で対になっているのは、班固が東鯷人は倭人と何か関係があると考えていた顕れであると思います。

ではなぜ後漢王朝は東鯷人の先例に倣ったのに、東鯷人の朝貢を受けられなかったのでしょうか。 それは恐らく準備不足だったからではないでしょうか。 王莽はインド方面と思われる黄支からも朝貢を受けています。 最初準備を始めたのが元始元年(紀元1年)まで下るとしても、東鯷人の朝貢までは二年ほども費やしていると思われます。 元始元年には越裳氏が来ていますから、準備はもっと早かったかも知れません。 倭人に命が下り、遠方の異俗の民に声を掛け、嚮導して連れてくるためには十分な期間が必要でしょう。 ところが光武帝のセレモニーはそれほどの準備期間を掛けたものではなく、光武帝の衰弱に急がされるように行われたのではないかと考えるのです。 やむなく東鯷人ではなく、倭人の朝貢としたのでしょう。

ではなぜ光武帝へのの朝貢国は、會稽の東ではなく、會稽東冶の東とされたのでしょうか。 考古学的に光武帝時の朝貢は北部九州しか考えられない事から、倭奴国は三国志東夷伝倭人条の里程の最初に現れる奴国であると考えます。 下記リンクのように、私はこの里程に付いては、かなりの段階を踏んで形成されたものと思います。

倭人伝の到と至 -三国志東夷伝の原史料についての考察(前編)-

つまり邪馬壹國などが登場する前に、既に北部九州までの地理的記述はできていたのではないかと考えるのです。 そこでは里程の起点は楽浪郡で、里程の最初に現れる奴国までの南北方向の移動を考えると、韓の方四千里の四千里に加え海峡横断の三千里、そして末盧国からの東南六百里の南北成分を足した南七千四百里となります。 後漢書郡国志では楽浪郡は洛陽の東北五千里ですから、その南北成分は凡そ北へ三千五百里となります。 里程の最初に現れる奴国は、洛陽より凡そ三千九百里以上南方となり、後漢書郡国志の地理観では、洛陽の東にあるはずの會稽より大部南となるのです。 會稽東冶に南接する南海郡の中心地までが、洛陽の南七千一百里ですから、この国を凡そ會稽東冶の東とすることに不思議は有りません。 こうして東観漢記に置いては、朝貢国はさらに南の漢書地理志では粤地に相当する地となったのでしょう。

上述の會稽郡東冶県に海の向こうから人がやって来るという、三国志呉書吳主伝に見える噂は、久米島の赤側五銖銭から見ておそらく漢代に遡るもので、東観漢記に會稽東冶の東と言う特定の地名を記載させる決め手になったのではないでしょうか。 このような背景から、最初の節で挙げた渡邉義浩氏の論文に見るように、孫呉は軍事的に競い合う曹魏の背後の燕地に到達しようとして、遥かに亶洲、すなはち倭に遠征軍を送ろうとするまでになったと思われるのです。

変更履歴

- 2019年06月02日 初版

- 2019年06月15日 ニ版 東冶の東の理由に変更あり

白石南花の随想