會稽東冶之東

ー倭国地理観の源流ー

三国志に見える倭国の地理観

三国志魏書東夷伝にある倭人の記事には、三世紀の中国人の記録した日本の記事があることは大変有名です。 その中でも倭国の王が都を置いていたという邪馬台国は、その位置に対する議論が盛んに行われました。 三国志によれば倭国はかなり南方の国で、その位置は長江流域より南の會稽東冶の東方、その社会や風俗は中国南方の海南島に比定される、儋耳朱崖に比較されています。 地域的には漢書地理志の粤地に相当する地域と考えられていたことになります。

倭国がこのように南にあるという地理観は、中国人の日本に対する地理観に長く影響しました。 山海経などでは、中国人にとって北方の入り口である燕地に属していた筈の倭人が、南方の粤地にまで達していた事になるのです。 中国人にとって倭国は中国大陸の東に南北に長く伸びた存在で、その奥地は南方にあることになったのです。

隋書流求國伝にみられる、建安郡すなはち漢代の會稽東冶から東への進出の試みは、隋の時代に下っても明らかにそこに倭国があると考えたからでしょう。 それは手に入れた布製の鎧を、見覚えがないか倭国の使者に見せていることからも分かります。

宋の時代の古今華夷区域総要図でも蝦夷を日本の南に描くなど、一度出来上がった地理観は中々訂正されなかったのです。 この影響は明の時代の混一疆理歴代国都之図にも影響を与えています。 私は金印考(1)ー儋耳朱崖と極南界の倭奴國ーにおいて、このような地理観が後漢代に遡るとし、倭國が儋耳朱崖と関連付けられるのは、その中元二年(西暦57年)の倭奴國の朝貢における、後漢王朝側の政治的思惑が原因とされることを説明しています。 しかし残る會稽東冶の東と位置づけられる事については、別途考察の必要がると思われます。 ここでは何故會稽東冶の東となったのかについて考察したいと思います。

會稽東冶之東

倭國が儋耳朱崖と関連付けられるのは、後漢王朝の政治的理由によるものでした。 では會稽東冶の東はどうでしょうか。 儋耳朱崖は実在の日本列島とは、まるで方向違いですが、會稽東冶の東は南に偏ってはいるものの、もう少し現実的な地理観と思えます。 何らかの地理認識の反映があったと考えていいのではないでしょうか。

まず東冶ですが、この地名が正史に初めて見えるのは史記東越列傳で、前漢高祖五年閩越王無諸の都として現れます。 その後閩越は一時強大化し、独立状態となりますが漢武帝に滅ぼされます。 その故地は後漢書に引く太康地理志によれば、東冶県となりますが、漢書地理志会稽郡では冶県となっています。 後漢書郡国志の會稽郡の記事を、資治通鑑の建安元年の註で補うと、後漢光武帝はこれを東侯官に改めたとありますが、東冶の地名は後漢書鄭弘伝の建初八年(西暦83年)の記事にも見え、ずっと使われ続けていたことが分かります。 東冶は中国の南方ベトナム方面との交易の重要拠点であったらしく、三国志にもたびたび現れる著名な地名ですが、孫呉の永安三年(西暦260年)に建安郡の一部となり、會稽東冶ではなくなります。

後漢代ではないですが、三国志が普及する前の倭国地理認識を思わせる記事があります。 漢書地理志の倭人に対して付けられた注です。

樂浪海中有倭人,分為百餘國,以歲時來獻見云。如淳曰:「如墨委面,在帶方東南萬里。」

如墨註は柿沼陽平氏の『漢書』をめぐる読書行為と読者共同体――顔師古注以前を中心に――によれば、

如淳、馮翊人、魏陳郡丞(叙例)。北宋・陳彭年等『広韻』第244小韻如条所引の晉・荀勗『中経部』に「魏有陳郡 丞馮翊如淳、注漢書」とある点、晉灼注所引である点、そして叙例配列を勘案すると魏の作。

曹魏時代の註であるとすると、魏略はあったかもしれないけれど、三国志はまだありません。 魏志倭人伝では萬二千里とする女王國までの距離が、ここでは萬里となっています。 萬里という距離は後漢書東夷伝の濊、貊、倭、韓 萬里朝獻からみても、ただ遠いという程度の意味にもとれます。 しかし魏志倭人伝の奴國までの距離が、合計一万六百里であることを考えると、後漢代に遡って東南萬里という距離感があったことは認められると思います。

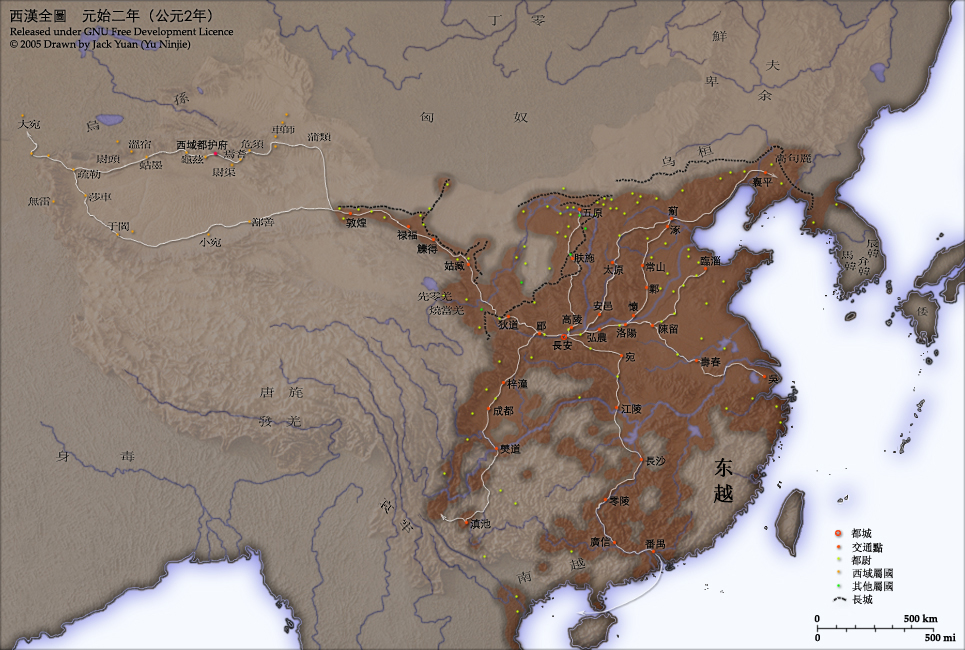

そこで後漢代であることから起点を帯方に代えて楽浪にとって、楽浪東南萬里が中国から見てどのような位置になるかを見てみましょう。

これを現代の地図でみて議論するのはまったく意味がなく、後漢代の地理観に基づいて考える必要があります。

関連する地名とその距離表記を後漢書郡国志で見てみます。

漢書地理志では楽浪郡は燕地に、會稽郡は呉地に属します。

それ以下は粤地に属する郡を列記しました。

楽浪郡:雒陽東北五千里

會稽郡:雒陽東三千八百里

蒼梧郡:雒陽南六千四百一十里

鬱林郡:雒陽南六千五百里

合浦郡:雒陽南九千一百九十一里

交阯郡:雒陽南萬一千里

九真郡:雒陽南萬一千五百八十里

南海郡:雒陽南七千一百里

日南郡:雒陽南萬三千四百里

後漢書の志は西晋の司馬彪の続漢書にあったものを、後漢書に補ったもので、郡県名や戸数は後漢順帝時代のものとされます。 距離は細注ですので時期は不明ですが、細注に対する南朝梁の劉昭の注と思われるものが残っているため、南北朝以前と思われます。 今南北成分のみに着目して、楽浪から東南萬里が洛陽の南何里に相当するか考えてみます。

楽浪郡は洛陽の東北五千里ですから、倭が楽浪郡の東南萬里とすると、南北成分では洛陽の南約三千五百里になります。 武帝に滅ぼされる前には、會稽郡治となった長江河口域の呉県の南の位置に東甌国があり、さらに南に閩越国、その南が南越国でその中心は番禺でした。 番禺は南海郡治となりましたから、閩越国の中心である東冶は、洛陽の東となる會稽郡治と、洛陽の南七千一百里となる南海郡治の中間になります。 倭國が南北成分で洛陽の南約三千五百里であれば、確かに大体會稽東冶の東としてよいでしょう。

三国志の場合には楽浪郡を帯方郡に置き換えることになりますが、そこは概ね洛陽の東北五千里ですから、倭が帯方郡の東南萬二千里とすると、南北成分では洛陽の南約六千里弱になります。 そこは南海郡治の位置洛陽の南七千一百里よりは北ですから、やはり會稽東冶の東で問題ないでしょう。 三国志に見える計其道里,當在會稽、東冶之東。の表現は、概算の道里しか分からない時代において、前史の文面とまさに一致しているという意味合いであると考えられます。

註:論衡に対する考察は倭奴國朝貢と鬱林郡の倭人 ー後漢代の倭國地理観ーに分割しました。

変更履歴

- 2019年06月02日 初版

- 2019年06月17日 ニ版 東冶の東の理由に変更あり

- 2019年06月29日 三版 次の随想へのリンク追加

- 2020年09月02日 四版 論旨改訂

白石南花の随想